Ci affidiamo alle testimonianze e alle conclusioni di chi un conflitto lo ha visto e commentato con i propri occhi; presentiamo un articolo di Ennio Caretto, corrispondente all'epoca dal Vietnam del Corriere della Sera:

VIETNAM, LA SCONFITTA AMERICANA

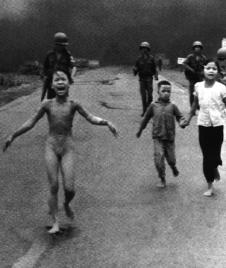

Il 9 giugno del '72, una fotografia che sarebbe assurta a simbolo delle atrocità della guerra del Vietnam sconvolse gli Usa: ritraeva una bambina di nove anni, nuda e urlante, che correva sull'asfalto, le carni piagate dal Napalm. Oggi quella bambina, Phan Thi Kim Puc, vive in America, è moglie e madre, e ha chiamato il figlio Huan, Speranza.

Una foto emblematica del conflitto in Vietnam,

i terribili effetti del Napalm sui civiliAncora. Il 14 marzo '73, un pilota venne liberato dopo cinque anni e mezzo dallo "Hanoi Hilton", il carcere delle torture e del lavaggio del cervello nord-vietnamita, minato nel fisico e nella mente. Oggi, l'ex prigioniero, John McCain, è un senatore repubblicano, ed è un candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Ci sono voluti quasi un trentennio, il crollo dell'Urss, l'allacciamento dei rapporti con un Vietnam sì, sempre comunista, ma molto diverso, perché la Superpotenza riuscisse a chiudere il capitolo della sua unica sconfitta in questo secolo. Ancora cinque anni fa, essa pareva incapace di accettare la realtà. Sebbene il presidente Reagan avesse eretto un emotivo monumento ai caduti, una parete di marmo nero con 60 mila nomi che scende nel prato di Washington, la guerra vietnamita era "tabù". Se qualcuno ne parlava era solo per recitare il

mea culpa, come Robert McNamara, il suo promotore, il ministro della Difesa del presidente Kennedy: "uno sbaglio madornale" disse tra le lacrime.

Per la maggior parte del mondo, non ci furono mai dubbi, né ce sono tuttora: l'America non doveva intervenire nel Vietnam, ma lo fece e pagò un caro prezzo. A causa del Vietnam, quelli a cavallo del '70 furono gli anni dell'antiamericanismo in Europa, della crisi dell'Alleanza atlantica, del fulgore sovietico, del mito delle rivoluzioni. La Superpotenza si spaccò in due: mentre McNamara ricorreva al "body count", cioè la conta dei cadaveri nemici per vincere la battaglia della pubblica opinione, i figli dei fiori organizzavano dimostrazioni di protesta nella strade sputando sui reduci, e l'attrice Jane Fonda si faceva ritrarre ad Hanoi su un fusto di un cannone nelle braccia del nemico. A vent'anni dalla pace nel '95, Mc Namara si convertì al colpevolismo. Nel libro "che non avrei mai voluto scrivere" ammise, attribuì la disfatta nel Vietnam alle "lacune culturali storiche" degli Usa e della loro "cieca fede per le tecnologie". Definì la guerra "più che inutile, dannosa: perché fu la matrice del nostro cinismo, della rottura del rapporto fiduciario tra stato e cittadino, dell'anti-politica". Nel Vietnam, ammonì, affondano le radici del rifiuto dell'America di affrontare i suoi problemi dei fiaschi successivi all'estero, dello scandalo Watergate che costò la presidenza a Richard Nixon. Milioni di vite umane sacrificate per nulla, vent'anni rubati a due generazioni?

Soldati americani scoprono il rifugio di un vietcongNo, o per lo meno non completamente, è la risposta che il revisionismo storico fornisce oggi a queste domande negli Stati Uniti. Rivisitato dopo che le ferite si sono rimarginate e le polemiche attutite, riesaminato alla luce della vittoria che cambiò il corso dell'umanità, il conflitto del Vietnam comincia a trovare una parziale giustificazione. Neppure gli innocentisti possono cancellare gli orrori del defoliante "agente arancio" e la corruzione del regime di Saigon, o possono riscattare la teoria del dominio: cade il Vietnam, cade l'Asia. Ma il conflitto vietnamita non è visto soltanto più nei termini dell'irredentismo di Ho Chi Min.

Retrospettivamente esso appare a molti americani una tappa sia pure buia e dolorosa, del tormentato cammino verso "la democrazia in ogni paese" nella seconda metà del ventesimo secolo. Senza quel conflitto ha rilevato per esempio il nonagenario George Kennan, l'architetto della dottrina del contenimento dell'Urss e della Cina, forse l'espansionismo comunista non si sarebbe fermato. Il conflitto aggravò la frattura fra Mosca e Pechino, ne consumò molte energie e assommato alla successiva e fatale spedizione del Cremlino in Afganistan, indusse a poco a poco il comunismo a ripiegare su se stesso. A uno a uno crollarono i miti di Stalin, di Castro e dello steso Ho Chi Min.

C'è chi sostiene che l'operazione dei revisionisti è solo di recupero, e che il conflitto vietnamita non sarà mai considerato "giusto".

Ronald Regan, il vincitore della guerra fredda, non fu però di quella opinione. Considerò il conflitto un male inevitabile: prima o poi, sostenne, l'America sarebbe stata obbligata a rispondere alla grande sfida comunista con una sfida globale non locale. Aggiunse: i mezzi furono sbagliati, ma il principio era giusto. Su quella base, Regan, arrivato alla Casa Bianca sei anni dopo la pace del Vietnam, capovolse la sfida: costrinse l'Urss e la Cina a una gara militare ed economica che le avrebbero sfiancate. Il muro di Berlino crollò senza che si sparasse un colpo di cannone.

Insieme con altri giornalisti italiani, anch'io fui diretto testimone degli ultimi giorni a Saigon. Non ho mai scordato ciò che vidi: i ricchi che ballavano al Circle sportif come i passeggeri sulla tolda del Titanic; i poveri che mendicavano o rubavano sui marciapiedi; i contadini ignari del conflitto uccisi dal fuoco incrociato dei due eserciti; la folla in fuga ai primi missili che urla in francese "la grande guerre, la grande guerre!"; il colonnello che si sparava alla tempia al Parlamento, pagando con la vita la lealtà all'alleato americano; i potenti che si mettevano in salvo e i guerriglieri Vietcong nascosti nell'albergo Continental, quello del romanzo "Ugly American" Graham Greene.

Ce ne andammo vergognandoci di essere stati degli osservatori estranei, protetti da una sorta di immunità. In contrasto con molti colleghi mi ero persuaso che la maggioranza dei sudvietnamiti non volesse l'unificazione, e che quella del Vietnam del Nord fosse una guerra di conquista. Come bianco e europeo, mi sentii reo di due tradimenti:l'intervento non richiesto prima e il colpevole abbandono poi.

E non mi capacitai che lo scontro ideologico tra le Superpotenze fosse sfociato nello stupro dell'Indocina e in milioni di morti, cambogiani e laotiani inclusi. L'occidente -non solo l'America- e il Vietnam, la Russia e la Cina sono oggi chiamati a lavorare insieme per cancellare quella macchia.Ennio Caretto

Ecco le conclusioni di una grande firma del giornalismo italiano: Luca Goldoni

I MORTI INUTILI

E' quasi assurdo buttare un occhio pietoso sul Vietnam solo adesso che c'è la pace in vista. Eppure proprio in questi giorni m'è accaduto di ascoltare gente diversa, in ambienti diversi, commiserare il Vietnam.

Ci eravamo abituati a questa guerra remota, ogni sera un filmato al telegiornale, ogni tanto un rotocalco con una copertina atroce, una strada sbarrata per un corteo, che roba è, carovita? No, Vietnam: una parola che era diventata vuota, intercambiabile, per chi protestava sfilando e chi protestava imbottigliato in auto. (...) i grandi mezzi di informazione ci rendono sempre più informati e sempre più indifferenti. (...) Adesso che si parla di accordo, anzi sembrava che la fine del conflitto fosse questione di ore, la morte ha improvvisamente riacquistato un valore individuale: c'è un soldato nel sud o nel nord, c'è un marinaio, c'è un pilota che muoiono mentre "si stanno definendo" i dettagli dell'accordo. E' quasi grottesco e irriverente stabilire una graduatoria dell'infamia della morte in guerra. Eppure è più forte di noi. I morti dell'ultima oro, i morti mentre si intingono le penne nel calamaio delle trattative sembrano ancora più assurdi e più inutili. L'ultimo soldato morto in una guerra ha sempre avuto una sua mesta celebrità. (...) Forse sapremo il nome dell'ultimo pilota americano morto in Vietnam; non sapremo certo quello dell'ultimo vietcong o dell'ultimo sudvietnamita, i visi tutti uguali, gli sguardi più rassegnati che atterriti degli uomini del terzo mondo dove anche la morte costa di meno.

Uno dei tanti caduti del conflittoSe c'è un'agitazione sindacale e le trattative riprendono, succede che anche lo sciopero venga revocato. Le trattative in Vietnam sono alla stretta finale, ma nessuno revoca la guerra. Anzi, si legge nelle corrispondenze che non si è mai combattuto così duramente a Quang Tri e che "nelle ultime ventiquattr'ore" i bombardamenti dei B-52 -che oramai non hanno assegnati obiettivi ma aree- sono stati più massicci dall'inizio della guerra. Anni e anni di conflitto hanno dimostrato che, militarmente, in Vietnam non ha vinto nessuno. (...)Ciò che è insopportabile è l'idea che, mentre si giocano le ultime carte a tavolino, nel Sud e nel Nord Vietnam si continua non a vincere o a perdere, ma soltanto a morire.

Una donna resterà vedova mentre si discuterà su un vocabolo dell'accordo, un figlio resterà orfano mentre si metterà una virgola. Il Vietnam è sempre stato troppo lontano per toccarci emotivamente: questo tardivo requiem per gli ultimi morti, un poco ci riscatta. Se questi morti dell'ultima ora riescono a farci trasalire, se non proprio a commuoverci, a strapparci un attimo da un'indifferenza elevata a dottrina, è forse segno che da questa disumanità può nascere ancora una scintilla umana.25 novembre 1972