Gli Stati Uniti nel Vietnam

Di per sé, il fallimento politico e militare dei francesi in Vietnam era una lezione per tutto il mondo occidentale. La precarietà della soluzione diplomatica, con un confine arbitrario come quello che era stato tracciato in Corea, lasciava tuttavia aperta la porta ad un nuovo precipitare della crisi.

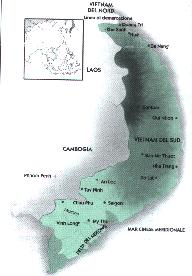

Da un lato la divisione fra Nord e Sud lungo la linea del 17° parallelo, non era indicata dagli accordi di Ginevra come assetto definitivo del Vietnam, ma come sistemazione provvisoria per favorire la riorganizzazione delle rispettive aree: due anni più tardi, nel 1956, una consultazione elettorale congiunta avrebbe dovuto riunificare il Paese.

Dall'altro lato, la linea di demarcazione non separava semplicemente due circoscrizioni amministrative, ma due realtà antagoniste per ideologia politica e programmi sociali: a nord il comunismo di Ho Chi Min, a sud il regime conservatore dell'imperatore Bao Dai e del suo primo ministro Ngo Dinh Diem. Il territorio assegnato al nord, inoltre, era sensibilmente inferiore a quello liberato dal Vietminh durante la guerra antifrancese e governato fino alla firma degli accordi secondo il modello comunista: questo comportava la presenza nel sud di un significativo numero di guerriglieri e militanti politici filocomunisti, potenziale nucleo di una futura resistenza armata.

Nel periodo di massima tensione della guerra fredda, e a un solo anno di distanza dalla conclusione della crisi coreana, la pace di Ginevra conteneva così gli elementi per trasformarsi nella premessa di una nuova guerra.

Gli USA, dove la strategia del presidente Eisenhower si atteneva alla dottrina Truman del "contenimento del comunismo", guardavano con preoccupazione alle trasformazioni dell'Asia e al richiamo che vi esercitava la rivoluzione cinese: oltre all'esperienza vietnamita, si sviluppavano allora le lotte degli Huks nelle Filippine, le resistenze contadine nella Malesia e nella Thailandia, movimenti rivoluzionari in Indonesia. Per questo, nello stesso anno degli accordi di Ginevra, gli USA promuovevano la costituzione della SEATO (South-East Asia Treaty Organisation), un accordo firmato a Manila da otto Paesi per la difesa dell'Asia sudorientale contro le "aggressioni" comuniste (oltre agli USA, vi aderivano Australia, Gran Bretagna, Francia, Nuova Zelanda, Pakistan, Filippine, Thailandia). In questa prospettiva, il Vietnam del sud doveva diventare un caposaldo della cerniera difensiva nell'area del Pacifico, baluardo filoccidentale a salvaguardia dell'intera regione indocinese.

Immagine scattata da un elicottero americanoDa queste premesse discendeva l'impegno dell'amministrazione americana, che sostituiva il vecchio colonialismo francese nel sostegno ai regimi conservatori dell'Indocina. Alla fine del 1954 giungevano a Saigon consistenti aiuti finanziari dagli USA e, insieme alle risorse, i consiglieri militari che assistevano il governo nella repressione anticomunista.

Il passo successivo era il rifiuto del Vietnam del sud di indire le elezioni del 1956, ufficialmente motivato con il fatto che nel nord il voto non sarebbe stato libero: rendere definitiva la spartizione del Paese corrispondeva al progetto di costruire nel sud una società impermeabile all'influenza comunista, alla quale affidare il ruolo di gendarme dell'Indocina.

Tra il 1954 e il 1963, il Vietnam del sud era governato da Diem, dapprima come capo del governo, poi come presidente della repubblica (nel 1955 un referendum popolare, svoltosi all'insegna dei brogli e delle prevaricazioni, aveva infatti optato per la forma di Stato repubblicana e allontanato l'imperatore Bao Dai). Il suo regime rivelava i limiti di una classe dirigente indigena formatasi all'ombra del potere coloniale, autoritaria e facile alla corruzione, incapace di cogliere la complessità del Paese e di affrontare i reali problemi socio-economici. Mentre generali e alti funzionari lucravano sugli aiuti statunitensi, le scelte politiche di Diem creavano fratture all'interno della società. Sul piano religioso, Diem suscitava l'opposizione della comunità buddista, introducendo provvedimenti restrittivi della libertà di culto e scegliendo la maggior parte dei dirigenti nella minoranza cattolica (10% della popolazione totale): l'autoimmolazione di alcuni "bonzi" (sacerdoti), che si bruciavano in piazza per protestare contro le discriminazioni, era l'espressione clamorosa di un malessere che toglieva consenso al regime e che lo isolava a livello internazionale. Sul piano economico, egli annullava gli effetti della riforma agraria che il Vietminh aveva avviato prima della pace di Ginevra e restituiva le terre agli antichi proprietari, la maggior parte dei quali compromessi con la dominazione coloniale francese. La mancanza di interventi statali a sostegno della produzione agricola, d'altra parte, accentuava il sottosviluppo e la fame, in una regione dove l'alto tasso di natalità determinava un continuo incremento demografico.

I luoghi della guerra del VietnamLe condizioni di vita estreme in cui versava la popolazione contadina favorivano lo svilupparsi della guerriglia, animata dai "vietcong" (i militanti del Vietminh rimasti nel sud del Paese) e appoggiata dal governo della Repubblica Democratica del nord. Le forme di lotta sperimentate nella resistenza antifrancese venivano riprese contro il regime di Saigon: attacchi contro l'esercito governativo, sabotaggi lungo le vie di comunicazione, porzioni di territorio sottratte al controllo statale.

Il Vietnam del sud era un terreno ideale per la guerriglia: la popolazione era confinata nella zona costiera e su alcuni altopiani e tutte le strade (così come la ferrovia che correva lungo la costa) erano facilmente intercettabili in qualsiasi punto; ad occidente, i mille chilometri di frontiera con il Laos e la Cambogia erano coperti da una giungla fitta e indifendibile, attraverso la quale passava il cosiddetto "sentiero di Ho Chi Min", un dedalo di percorsi protetti dalla foresta in parte costituiti da gallerie sotterranee, che collegavano la guerriglia vietcong con il Vietnam del nord. Il delta del Mekong, al sud di Saigon, inoltre molte zone paludose, con una popolazione sparsa lungo una moltitudine di fiumi e di canali in centinaia di villaggi, molti dei quali non raggiunti dalle strade.

Sulla base dell'esperienza coreana, gli americani organizzavano l'esercito sud-vietnamita su basi convenzionali, con carri armati e artiglieria pesante per far fronte ad una possibile invasione del nord: questo strumento si rivelava però inadatto a combattere la guerriglia, articolata in piccole unità regolari con basi nella giungla e numerose squadre volanti di villaggio.

Di fronte all'estendersi della lotta, il governo di Diem decideva la concentrazione della popolazione delle aree a più forte presenza guerrigliera in appositi "villaggi strategici", sorta di zone militarizzate presidiate dall'esercito di Saigon: a garanzia di un maggior controllo centrale, venivano inoltre abolite le rappresentanze di villaggio elettive (la forma tradizionale di autogoverno dei contadini vietnamiti), e al loro posto venivano mandati funzionari nominati dal governo. Queste due scelte si rivelavano la vera molla che forniva alla resistenza una base di massa nelle campagne: la concentrazione dei contadini favoriva la penetrazione della propaganda, mentre il controllo opprimente dell'esercito e la distruzione del tessuto organizzativo tradizionale aumentavano la frattura tra popolazione e governo di Saigon.

Dopo il 1960 nonostante la durezza della repressione, la resistenza rivoluzionaria nel sud si generalizzava, pregiudicando la stabilità del regime. Nel 1963 il presidente Diem, impopolare e scaricato dagli stessi americani, veniva rovesciato da un colpo di Stato militare che apriva un periodo confuso di lotte all'interno della classe dirigente (solo nel 1967, con la conquista del potere da parte di Nguyen Van Thieu, il vertice sudvietnamita si sarebbe stabilizzato) e che determinava un progressivo collasso del Paese.

In questo quadro, maturava la decisione dell'amministrazione di Washington di un intervento militare diretto. La svolta era stata anticipata da Kennedy, che sin dal 1961 aveva inviato a Saigon due compagnie di elicotteri dell'esercito americano per la lotta antiguerriglia: le forze erano gradualmente aumentate, sino ad una presenza di ventimila uomini alla fine del 1963.

L'escalation veniva bruscamente accelerata da Lyndon Johnson diventato presidente dopo l'assassinio di Kennedy. Nell'agosto 1964 un incidente nel Golfo del Tonchino, dove navi di pattuglia nordvietnamite si scontravano con la flotta statunitense, offriva il pretesto per una risoluzione del Congresso, che concedeva al presidente ampi poteri discrezionali rispetto alla questione vietnamita (la cosiddetta "risoluzione del Tonchino"): l'8 marzo 1965 i Marines sbarcavano sulla spiaggia di Da Nang, vicino al confine del 17° parallelo, e il generale William Westmoreland veniva nominato comandante militare delle forze americane in Vietnam; l'anno successivo i bombardieri b 52 iniziavano a colpire obbiettivi sul territorio del nord; nel 1968, la presenza americana era ormai salita a 540.000 uomini.

La tesi di Washington si fondava sul presupposto che la resistenza dei vietcong non foss'altro che un'"aggressione nordvietnamita" e che rientrasse nella strategia di conquista del mondo da parte del comunismo. Se a livello internazionale i rapporti con l'URSS conoscevano allora la stagione della coesistenza pacifica, le frizioni tra Mosca e Pechino e la progressiva autonomia della Cina dal Cremlino dimostravano che i centri direttivi del comunismo si moltiplicavano e che la minaccia non aveva perso la sua urgenza. Ciò che era stato fatto in Corea quindici anni prima, doveva quindi essere ripetuto in Vietnam perché, secondo la cosiddetta "teoria del dominio", alla caduta di un birillo sarebbe seguita, a uno a uno quella di tutti gli altri .

Sulle valutazioni dell'amministrazione Johnson pesavano le attitudini mentali di una classe dirigente abituata a ricondurre ogni conflitto locale alla più ampia contrapposizione tra Est e Ovest e i condizionamenti di un'ideologia che non lasciava spazio a Paesi terzi. Se l'influenza del Vietnam del nord nel processo rivoluzionario era innegabile (attraverso il sentiero di Ho Chi Min, Hanoi inviava rifornimenti alimentari, armi, addestratori militari, propagandisti politici, unità combattenti), l'appoggio di massa ottenuto dalla lotta nel sud non si spiegava se non con il generale malessere della popolazione contadina, con l'incapacità del governo di Saigon di dare risposte ai bisogni delle campagne, con le contraddizioni il sistema fondato sulla conservazione dei privilegi e sulla repressione militare.

L'incomprensione (o la sottovalutazione) del carattere "popolare" della resistenza vietnamita spingeva gli USA ad impaludarsi in un conflitto che avrebbe rappresentato un'unicità nella loro storia, portandoli ad una sconfitta ancora più disonorevole di quella riportata dai francese nel 1954.

Dai bombardamenti all'offensiva del Tet

La strategia militare americana puntava al logoramento della guerriglia e si articolava sulla combinazione di azioni terrestri e incursioni aree: mentre alle forze regolari di Saigon era lasciato il controllo delle zone più popolate della costa, l'esercito americano si impegnava nell'area a sud di Saigon e nelle zone di confine con il Laos e la Cambogia, dove i guerriglieri avevano le loro basi e da dove passavano le infiltrazioni di truppe del nord; contemporaneamente, l'aviazione effettuava incursioni a nord del 17° parallelo, colpendo strade, ferrovie, ponti, depositi di materiale, installazioni petrolifere, ma anche la città di Hanoi e Haiphong.

Una donna vietnamita fatta prigioniera dai

soldati americani.L'aspetto più caratteristico dell'impegno militare americano era il ricorso agli aggressivi chimici, con largo uso di bombe al napalm, defolianti e diserbanti: lo scopo era la distruzione della fitta vegetazione della giungla, per togliere alla guerriglia le stesse condizioni ambientali della resistenza, ma l'uso indiscriminato di erbicidi si risolveva in un inquinamento diffuso del suolo, che distruggeva le coltivazioni. Secondo una denuncia del New York Times, nel solo 1965 oltre trentamila ettari di terreno coltivato erano stati diserbati, con il conseguente impoverimento di un'economia già al limite della sussistenza.

La durezza degli attacchi che provocavano decine di migliaia di morti tra i vietcong e tra i civili (oltre un milione al termine della guerra), ma anche numerose vittime tra i soldati americani, permetteva agli USA di vincere tutti gli scontri nei quali si trovavano impegnati: questo tuttavia non diminuiva la combattività della resistenza, né rallentava i rifornimenti attraverso il "sentiero di Ho Chi Min". La combinazione di lotta partigiana, sostegno della popolazione rurale e appoggio militare del nord, unite alle particolari condizioni ambientali, trasformavano il Vietnam del sud in un territorio incontrollabile, dove i marines erano attaccati alle spalle da un nemico che avevano appena sconfitto sul fronte.

Gli aiuti militari ed economici, che Hanoi riceveva dalla Cina e (in una logica bipolare) dalla stessa URSS, permettevano d'altra parte alla Repubblica Democratica del nord di fronteggiare le difficoltà e di reggere nonostante le devastazioni dei bombardamenti. Ogni qualvolta un successo sul campo illudeva i comandi militari americani su una prossima conclusione del conflitto, l'emergenza scoppiava in un altro punto del territorio.

Le difficoltà degli USA si rivelavano con tutta la loro evidenza all'inizio del 1968, quando, sotto la direzione del generale Giap, unità nordvietnamite e guerriglieri vietcong lanciavano l'offensiva del Tet (il capodanno buddista). Mentre la maggior parte delle truppe americane era impegnata ai confini con il Laos e sul 17° parallelo, oltre cinquantamila combattenti attaccavano contemporaneamente Saigon, Huè e una trentina di capoluoghi di provincia: nella capitale i guerriglieri riuscivano a penetrare nel centro stesso della città, dove costituivano un governo rivoluzionario provvisorio.

La reazione americana fu violenta: in un mese di contrattacchi e di rastrellamenti, tutti i centri furono riconquistati e oltre trentamila guerriglieri vennero uccisi (da allora, il ruolo dei vietcong sarebbe stato ridimensionato e l'onere dei combattenti sarebbe ricaduto sulle unità del nord). Se l'offensiva del Tet si concludeva con una sconfitta, essa costituiva però un'evidente vittoria psicologica per le reazioni che determinava all'estero: la credibilità dell'amministrazione americana ne risultava fortemente minata (lo stesso Johnson era costretto alla rinuncia della propria ricandidatura alle presidenziali di quell'anno) e la strategia del logoramento, con la quale Washington aveva pensato di piegare la resistenza, si rivelava perdente. La convocazione a Parigi di negoziati di tregua, che sarebbero iniziati nel gennaio 1969, sanzionava il riconoscimento da parte americana che la guerra non poteva essere vinta e che bisognava accettare la via della soluzione diplomatica.Verso la liberazione

All'interno degli USA la guerra in Vietnam non era popolare: il prezzo pagato dai soldati americani (47000 morti alla fine del conflitto), i costi altissimi dell'impresa (trenta miliardi di dollari nel solo 1966), la lontananza e l'estraneità del teatro delle operazioni, la durata di un conflitto del quale non si riusciva a vedere la fine, l'imbarazzo per le difficoltà che la superpotenza nucleare incontrava di fronte a un Paese sottosviluppato del Terzo Mondo, moltiplicavano i dubbie il disagio morale per un'impresa iniziata senza valutarne bene le conseguenze.

Su questo tessuto di fondo, alimentato anche da gesti clamorosi di dissenso (come la renitenza alla leva da parte del campione di pugilato Cassius Clay "Mohamed Alì") e dai servizi televisivi sulle conseguenze drammatiche dei bombardamenti (la guerra del Vietnam è stata la prima ripresa dalla televisione e "portata" attraverso il teleschermo in tutte le case), si innestava l'opposizione aperta dei movimenti di contestazione giovanile: non solo negli USA, ma in tutta l'Europa occidentale, il ribellismo della generazione del Sessantotto faceva del Vietnam il simbolo della lotta contro l'imperialismo, contro la società del benessere che lo esprimeva.

L'opposizione si accentuava nel 1970 quando, nelle remore dei negoziati di pace, il presidente Richard Nixon estendeva il conflitto alla Cambogia e al Laos, sia con bombardamenti che si proponevano di tagliare alla guerriglia le vie di rifornimento, sia favorendo un colpo di Stato a Pnom Pehn che determinava la caduta del principe Cambogia Sianouk e l'instaurazione del regime autoritario del generale Lon Nol: durante le manifestazioni che si svolgevano in molte città americane, le forze dell'ordine intervenivano duramente e nell'università di Kent State, nell'Ohio, quattro manifestanti rimasero uccisi.

Nixon durante un incontro diplomaticoLa spinta congiunta dell'opposizione interna e delle difficoltà militari induceva l'amministrazione Nixon ad una svolta, sancita alla fine del 1970 dalla decisione del Congresso di revocare la risoluzione del Tonchino. Pur continuando con le operazione aeree di bombardamento, gli americani iniziavano un progressivo disimpegno e ritiravano le proprie truppe che a fine 1972 si ridussero a 43000 uomini. Il 27 gennaio 1973 a Parigi veniva firmata la pace tra USA e Vietnam del nord.

Il ritiro americano accelerava l'esito della crisi indocinese. Nel Laos il movimento del Patet Lao, appoggiato dalle forze di Hanoi, giungeva al potere conquistando nel 1974 la capitale Vientiane; in Cambogia la rivolta contro il regime di Lon Nol portava alla vittoria del movimento rivoluzionario dei Khmer Rossi di Pol Pot; in Vietnam, l'offensiva delle forze del nord determinava il crollo dell'esercito di Van Thieu e, il 30 aprile 1975, la caduta di Saigon, da cui venivano evacuati poche ore prima gli ultimi funzionari e consiglieri americani rimasti. Iniziata come guerra di contenimento del comunismo, l'avventura degli USA in Vietnam si concludeva così con la trasformazione di tutta l'Indocina in una regione governata da regimi rivoluzionari.