A partire dal 1911, Freud si occupa di un difficile lavoro di sistemazione teorica della psicoanalisi, che prende il nome di metapsicologia. In questo contesto egli espone nel dettaglio la propria concezione riguardo l'apparato psichico. All'interno della metapsicologia possiamo trovare tre articolazioni, tre differenti punti di vista:

- l' ordine dinamico, che evidenzia l'interagire delle forze che costituiscono la vita psichica;

- l'ordine economico, che mostra in quale contesto di logica energetica essa sia collocata;

- l'ordine topico, che ne illustra le componenti.

Freud descrive la psiche come un campo di forze contrastanti. Il motore della vita psichica è la pulsione, un fenomeno al confine tra lo psichico e il somatico; l'apparato psichico tende infatti a ridurre al minimo le tensioni che contiene, al contrario la pulsione causa forti stimoli eccitatori, percepiti come sofferenza fino al momento in cui non vengono soddisfatti. E' in questo senso che la mente umana si dibatte costantemente tra un principio del piacere ed un principio della realtà, il primo che persegue la richiesta delle pulsioni, il secondo volto invece a censurare le pulsioni, autoconservando l'individuo nella società. E' l'originatore del cosiddetto freno inibitore, ciò che ci impone i limiti in base alla vita comunitaria, impedendoci di seguire la violenza e la natura selvaggia dei nostri istinti.

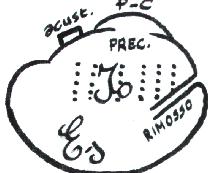

L'inconscio è il luogo del rimosso, di ciò che non può o non deve emergere alla conoscenza, il cui nucleo è costituito dalle esperienze sessuali infantili. E' costituito da un nucleo di contenuti psichici non verbalizzati e non razionalmente elaborati. E' la rimozione che lo produce, in quanto racchiude tutti i concetti che non possono essere esteriorizzati perché contrastanti con la società e l'etica morale. E' legato a ciò il concetto di rimozione, che interessa tutto ciò che appartiene alla sfera razionale, che per una serie di motivi si preferisce eliminare dal conscio, in quanto fortemente inadeguati o "proibiti"; essendo espresso in un linguaggio totalmente differente da quello della ragione, giungere alla consapevolezza del proprio inconscio è tutt'altro che semplice; pertanto la psicoanalisi adopera particolari tecniche interpretative per esplorarlo e comprenderlo a fondo. Venire a conoscenza dei propri desideri inconsci nella maggior parte dei casi risulta traumatico: è infatti difficile accettare concetti completamente contrastanti con quelli che sono imposti dalla società, o con la propria educazione. Si viene proiettati in una realtà senza tabù né inibizioni di sorta.

Il conscio viceversa è quella parte dell'apparato psichico che riceve informazioni sia dall'interno sia dall'esterno (tramite gli organi di percezione). L'interazione tra questi due elementi ne determina i contenuti, i quali soggiacciono al principio della realtà, il che non presuppone necessariamente che tutti i concetti che razionalmente si pensa di dominare, vadano presi alla lettera: il conscio è infatti un insieme di concetti direttamente influenzato dalle inibizioni imposte dalla società, e determinate dal contesto in cui il singolo individuo è situato, che molto spesso non corrisponde ai reali desideri e pensieri di un uomo, viceversa espressi dall'inconscio. E' esattamente per questo motivo che risulta tanto problematico confrontarsi con la realtà subconscia del proprio io.

Il preconscio funziona come una schermata tra i due elementi contrastanti, quali il conscio e l'inconscio. Le sue rappresentazioni sono fondamentalmente esternazioni che non sono soggette a rimozione pur essendo inconsce (processo secondario). La sua importante funzione è quella di regolare l'attività psichica del pensiero razionale, selezionando l'accesso delle rappresentazioni, senza deformarle né tentare di rimuoverle.

L'Ego è un fondamentale componente della psiche, complessa e contraddittoria, simile ma non sovrapponibile al concetto di razione e conscio. Si confronta sia con le pulsioni dell'inconscio, sia con le costrizioni imposte dalla società, dalla moralità e dall'educazione ricevuta dall'individuo. Si costruisce con le identificazioni delle figure parentali: l'amore che in un primo momento il bambino riversa sui genitori si trasferisce in un certo momento dello sviluppo su se stesso, tramutandosi in narcisismo, amore per se stessi, che è il primo passo per la formazione dell'Io. Freud definisce l'Ego come "un cavaliere che deve domare la prepotente forza del cavallo, con la differenza che il cavaliere cerca di farlo con i propri mezzi, mentre l'Io lo fa con i mezzi presi a prestito". Anche l'Ego è responsabile della rimozione e da un certo punto di vista può anche essere considerato sotto la sfera dell'inconscio. I meccanismi di difesa, come la rimozione, che tendono a trasformarsi in tratti caratteriali, sono messi in moto dalla parte inconscia dell'Ego, ossia vengono utilizzati senza consapevolezza.

Il Super-Ego opera come una censura nei confronti dell'Ego, è l'istanza che nega la possibilità di soddisfare desideri in contrasto con le norme morali imposte dalla società. E' l'interiorizzazione dei tabù introiettati dagli adulti durante l'infanzia, si instaura attraverso un processo di identificazione con il Super-Ego delle figure genitoriali, e non della loro immagine, in quanto ne include le ideologie. La sua forza distruttiva è incrementata da quella che il bambino nei suoi primi anni di vita gli proietta contro. Nulla gli sfugge ed è spietato e tirannico; se prevale è l'originatore di sensi di colpa e complessi d' inferiorità.

L'Es indica quanto c'è nella psiche umana di impersonale, ereditario, corporeo, necessario a livello istintuale. E' simile all'inconscio, con la differenza che non è solo il luogo del rimosso. E' una zona pre-logica, pulsionale e a-temporale, che si scontra con la razionalità dell'Ego. "L'Ego non è separato dall'Es in modo netto; nella sua fase inferiore si confonde con esso". La psiche di un neonato e di un bambino ai suoi primi anni è principalmente Es, dove è contenuta la libido, l'energia pulsionale per lo più desessualizzata e sublimata.

La sessualità è, come abbiamo più volte detto, la colonna portante di tutta la psicologia umana, nonché anima dell'inconscio. Dal momento che molte malattie psichiche hanno appunto uno sviluppo inconscio, molte di esse, prima tra tutte l'isteria, sono legate imprescindibilmente al concetto di sessualità. Dobbiamo partire dal fatto che molte malattie nervose, come appunto l'isteria, hanno avuto non casualmente una grande diffusione in particolar modo nell'Europa dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento, soprattutto in soggetti femminili appartenenti alle classi alte o borghesi. In questo periodo infatti, si viene a costruire un modello di nucleo familiare, in cui il marito occupa una posizione dominante, mentre la donna non ha altra funzione che quella di essere madre, moglie, e padrona della casa (lo stesso Freud ammetterà, che per quanto sia innamorato della moglie Martha, e per quanto ne riconosca l'intelligenza, non riesce a vederla come altro che questo). Il bambino è invece il centro dell'attenzione della famiglia, un "essere incompleto" che va amato, cresciuto e protetto dalle insidie del mondo esterno e plasmato in funzione delle esigenze comunitarie. Sono gli anni in cui nasce il concetto di privacy: le barriere tra la sfera domestica e quella dello spazio esterno diventano sempre più alte, e all'interno della famiglia si interrompe il dialogo, in particolar modo su tutti i temi scottanti, come la sessualità. L'adolescenza viene considerata un'età "pericolosa", in quanto contraddistinta dallo sviluppo e dall'esplosione ormonale, che per la concezione attuale di puro rigore, non potevano essere che dannosi. L'educazione delle ragazze veniva dunque tenuta sotto il massimo controllo, ed era fortemente repressiva. In questo contesto di ipocrisia collettiva, a livello della società stessa, non è difficile supporre che il predominio di una morale sessuale culturale potesse compromettere la salute mentale dei singoli individui, costretti a reprimere tutta una serie di pulsioni naturali, che però contrastavano l'etica comunitaria. L'azione della morale imposta all'epoca è da considerarsi ancora più deleteria, in quanto non solo esaltava la figura dell'uomo in quanto tale, come unico possibile fautore di un miglioramento della costituzione naturale, ma spingeva sempre più le famiglie a raggiungere degli ideali di perfezione, che portarono alla rivalità sempre più angosciante tra i singoli individui. In tutto questo la donna era sempre più stilizzata, tanto che le donne vengono divise in due categorie: la prima apparteneva a tutte le soavi mogli dall'immagine asessuata e virginea, e la seconda alle cosiddette "donne perdute", in pratica prostitute. Tra i due poli non c'era mediazione di alcun tipo. E' in questo senso che le ragazze non potevano, all'interno del focolare domestico, vivere apertamente la propria sessualità; sarebbero state considerate inferiori, impure, non avrebbero trovato marito, avrebbero perso il rispetto e la stima della società in cui vivevano e, ben più importante, della propria famiglia. Uguale è il discorso per le scelte sessuali. L'omosessualità era vista qualcosa di perverso e assolutamente sbagliato, un danneggiamento della propria immagine esteriore - l'unica che contasse veramente - di buon borghese protestante. Tutto quello che era inerente alla sessualità era sporco e andava censurato a tutti i costi, sebbene l'epoca non fosse affatto sessuofobica in ogni sua manifestazione; essere scoperto a frequentare una prostituta era per un uomo uno smacco irrimediabile per la propria immagine sociale, ma allo stesso tempo nella Vienna dei primi anni del Novecento le prostitute, quasi tutte registrate, erano più di quarantamila.