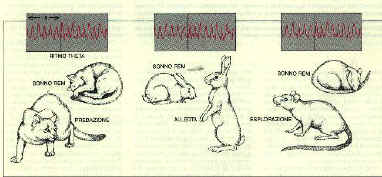

Il sonno non è altro che la perdita momentanea di conoscenza. I neurologi hanno osservato la presenza di cinque stadi differenti: il primo è quello del sonno leggero; vi sono poi due stadi intermedi (sonno Delta) e un quarto stadio di sonno profondo. Queste quattro fasi sono chiamate non Rem, in quanto caratterizzate dall'assenza di movimenti oculari rapidi (Rem: Rapid Eye Movements). Il quinto stadio è viceversa distinto per movimenti oculari rapidissimi: è il sonno Rem, all'interno del quale vi è la presenza dei sogni. Queste cinque fasi si ripetono alternativamente.

Osservando il tracciato dell'elettroencefalografo, strumento usato dai neurologi per controllare ed osservare le reazioni elettriche della massa cerebrale durante il sonno, ci accorgiamo che la fase Rem è molto simile a quello della veglia. Questa fase è quella in cui una persona si sveglia con maggior difficoltà, in quanto la massa muscolare, proprio in questo stadio, raggiunge il massimo rilassamento. L'alternarsi delle fasi del sonno varia a seconda dell'età ed è comunque diversa da persona a persona. In un neonato le ore di sonno sono in media più di quelle della veglia e si distribuiscono all'interno delle 24 ore. In un uomo adulto il sonno si concentra soprattutto nelle ore notturne e raggiunge una media di 7-8 ore a notte.

Le ore di sonno Rem in un neonato, in proporzione alle ore di sonno complessive, sono circa la metà; durante la crescita, tale proporzione diminuisce sempre di più; in un ragazzo di vent'anni le ore di sonno Rem sono un quinto rispetto al totale. A meno che un individuo non consolidi l'abitudine di dormire durante il giorno, il sonno diurno ha schemi completamente diversi dal sonno notturno. Le teorie in merito alla funzione del sonno sono varie; una prima teoria, detta ristorativa, sostiene che il sonno sia un momento di riposo per tutte le attività fisiche e psicologiche. La teoria protettiva prevede invece che il sonno abbia la funzione di rimediare al logoramento e al dispendio di energia avvenuto durante la veglia. Simile è la teoria della conservazione dell'energia, che sostiene che il sonno sia un momento di recupero delle funzioni metaboliche, in quanto ne diminuisce le richiesta. Vi sono poi anche una serie di teorie istintive, secondo le quali il sonno è un comportamento innato, e non la risposta a una richiesta fisica o psicologica. Nessuna di queste spiegazioni, per quanto fondate, è completamente esauriente. E' sicuro e scientificamente provato che se ad un individuo viene proibito di dormire, questo risente di una serie di disturbi psico-somatici, quali la perdita temporanea di memoria, stati di afasia, disturbi alla vista, indebolimento, tremore, impossibilità di concentramento e difficoltà di linguaggio.

Nel momento in cui l'alternarsi delle fasi del sonno e i meccanismi che consentono il ciclo sonno-veglia non hanno un corretto funzionamento, si creano una serie di disturbi, suddivisi dagli esperti in primari e secondari. Tra i disturbi primari vediamo ad esempio la narcolessia (il passaggio dalla fase di veglia alla fase Rem, senza passare per le prime fasi) e l'apnea (il processo respiratorio si arresta non appena il soggetto esce dalla veglia). I disturbi secondari sono sintomi di uno stato patologico che rientra in un contesto diverso dal rapporto sonno-veglia, e rientrano in ambito molto più somatico.

"Fornirò la prova dell'esistenza di una tecnica psicologica che permette di interpretare i sogni e dimostrerò che utilizzando questo metodo ogni sogno si rivela essere una formazione psichica dotata di senso che può essere inserita in un luogo ben preciso dell'attività psichica della veglia". Così Freud apre quello che sarà l'opera più famosa ed importante da lui mai pubblicata: l'interpretazione dei sogni (1899), con la quale getterà i fondamenti dello studio di quell'incredibile fenomeno psichico quale è l'attività onirica, di coglierne l'importanza, di capire, come dirà lui in seguito, che "il sogno è la strada maestra che conduce alla conoscenza dell'inconscio" e la quale conoscenza è dunque imprescindibile.

Gli antichi non consideravano il sogno come un prodotto della psiche, bensì come una manifestazione della divinità. Essi suddividevano i sogni in due fondamentali categorie: la prima che era influenzata solo dal presente e dal passato, e la seconda che era invece determinante per il futuro. Rientravano in queste categorie le profezie, la previsione di eventi imminenti e i sogni simbolici. Con Aristotele il sogno diventa oggetto di psicologia, non ha origine divina, bensì demoniaca, in quanto la natura e tutta la sfera terrena sono considerate demoniache. Freud comprende che l'origine dell'attività onirica è puramente psichica ed influenzata da una molteplicità di fattori.

Seguendo il suo pensiero, interpretare un sogno significa individuarne il significato cogliere il simbolismo che li caratterizza e sostituirlo con un elemento inseribile nella concatenazione degli atti psichici. Per interpretare i sogni ci sono due metodi fondamentali: il primo, chiamato simbolico, è basato sul contenuto del sogno, visto nel suo insieme, nel tentativo di sostituire il suo valore simbolico con un altro logicamente comprensibile. L'esempio storico più conosciuto è quello del Giuseppe biblico (le sette vacche grasse precedute da sette magre, interpretate come sette anni di abbondanza seguiti da sette anni di carestia). La riuscita di un'interpretazione basata su questa tecnica è una precisa intuizione; come sostiene Aristotele il miglior interprete di sogni è colui che meglio riesce a cogliere le analogie. Il secondo metodo, della decifrazione, è molto più oggettivo; prevede l'analisi del sogno come una sorta di scrittura cifrata, nella quale ogni segno viene tradotto in un altro comprensibile. Le rappresentazioni e i desideri inconsci possono affiorare solo se resi irriconoscibili da processi di condensazione (espressione di più elementi in un unico contenuto), spostamento (la carica emotiva è trasferita dall'oggetto reale a un altro meno problematico) e simbolizzazione. Si deve considerare che il sogno non ha alcun mezzo per raffigurare le relazioni logiche esistenti tra i pensieri onirici. Perlopiù, esso ignora queste preposizioni e si occupa solo di elaborare il contenuto oggettivo dei pensieri onirici. All'interpretazione del sogno spetta di ristabilire il collegamento distrutto dal lavoro onirico. Accade però che in alcuni sogni hanno luogo complesse operazioni logiche, che raccolgono atteggiamenti, comportamenti e processi psichici molto simili a quelli della vita vigile; non bisogna farsi ingannare dall'apparenza: tutto questo materiale è onirico, e non raffigurazione di un lavoro intellettuale nel sogno. Il contenuto dei pensieri onirici viene rappresentato dall'apparente pensare del sogno, ma senza le relazioni reciproche dei pensieri onirici.

Molti studiosi si sono occupati di rispondere alla problematica del sogno e del rapporto che esso ha con la veglia. Freud ha ripreso il pensiero di molti, giungendo al concetto che il sogno è la continuazione della vita vigile, che si riallaccia sempre alle rappresentazioni presenti nella coscienza. Il contenuto dei sogni è sempre determinato dalla personalità individuale, dall'età, dal sesso, dalla posizione sociale e dagli avvenimenti ed esperienze che hanno interessato tutta la vita dell'individuo. E' infatti una verità indiscussa che tutto il materiale che forma il contenuto del sogno viene dall'esperienza vissuta, ricordata e riprodotta nel sogno. Può però accadere che nel contenuto del sogno vi sia del materiale che alla veglia non si riconosce come appartenente alle proprie conoscenze; la spiegazione è che molti elementi sono stati rimossi dall'individuo. Spesso la scoperta dei singoli elementi dei sogni è legato al caso. L'elemento fondamentale da cui il sogno trae il materiale da riprodurre è la vita infantile, in parte dimenticata e inutilizzata nell'attività psichica della veglia. La più strana ed incomprensibile caratteristica dei sogni, sta nella scelta del materiale onirico riprodotto: a essere ricordati, spesso non sono gli avvenimenti che durante la veglia si ritengono importanti, ma spesso sono ritagli secondari e accessori, indifferenti ed irrilevanti, appartenenti ad un passato più o meno remoto. La causa è che nel sogno giungono alla conoscenza immagini di ricordi indifferenti, mentre le cellule cerebrali, che contengono al loro interno i segni più vivaci delle esperienze vissute, se ne stanno pressoché immobili. Tutte le impressioni lasciano una traccia indelebile, che può tornare alla luce all'infinito. Pertanto nel sogno non vi sono ripetizioni di avvenimenti; vengono accennate, ma l'anello successivo può comparire mutato o del tutto estraneo. Vi sono tuttavia eccezioni, capita che un sogno riproduca un'esperienza con la completezza della veglia.

I sogni sono provocati da una vasta serie di stimoli:

- Eccitazione sensoriale esterna (obbiettiva)

- Eccitazione sensoriale interna (soggettiva)

- Stimoli corporei interni (organici)

- Fonti puramente psichiche

Stimoli sensoriali esterni. Gli stimoli sensoriali che ci raggiungono durante il sonno, come la luce intensa che colpisce gli occhi, il rumore che riesce a farsi udire, una sostanza odorosa che stimola la mucosa nasale, possono facilmente diventare fonti del sogno; alcuni sogni ammortizzano a tal punto lo stimolo esterno con il contenuto con il contenuto del sogno, da permettere di riconoscere in esso la fonte del sogno. La tesi fondata sulla similarità tra stimolo e contenuto del sogno viene rafforzata quando si riesce a produrre in una persona addormentata sogni coerenti con lo stimolo, mediante l'applicazione controllata di stimoli sensoriali. In base a ciò la stimolazione sensoriale obbiettiva è meglio verificata tra le fonti del sogno. La psiche nel sogno il più delle volte disconosce la natura dello stimolo oggettivo, in quanto si trova in condizioni tali da formare illusioni. Un'impressione sensoriale viene da noi riconosciuta e correttamente interpretata solo se l'impressione è sufficientemente forte, chiara e durevole e se abbiamo abbastanza tempo per catalogarla. Possiamo supporre che lo stimolo sensoriale esterno che colpisce i sensi durante il sonno abbia, come fonte del sogno, solo un ruolo modesto e che altri fattori determinino la scelta delle immagini mnestiche da evocare.

Stimoli sensoriali interni. Se gli stimoli esterni durante il sogno sono insufficienti a spiegare tutte le immagini oniriche, si dovranno cercare fonti del sonno diverse, ma di origine analoga, e prendere in considerazione gli stimoli interni agli organi di senso, (soggettivi) accanto a quelli esterni. Tra le illusioni oniriche assumono un ruolo essenziale quelle sensazioni, visive ed uditive, che nello stato di veglia conosciamo, e in modo particolare le eccitazioni soggettive della retina. La polvere luminosa del campo visivo al buio ha assunto forme fantastiche e i numerosi punti luminosi, di cui è composto, danno origine ad un sogno con altrettante immagini singole che a causa della mobilità del caos luminoso, vengono viste come oggetti mossi. Le stimolazioni sensoriali esterne sono inferiori a quelle interne, e hanno la caratteristica di essere inaccessibili all'osservazione e alla verifica sperimentale. La prova fondamentale della loro influenza sul sogno è costituita dalle cosiddette allucinazioni ipnagogiche; si presentano come immagini molto vivaci e cangianti al momento di addormentarsi, e possono permanere per qualche istante anche dopo aver riaperto gli occhi. Perché queste immagini appaiano è necessaria una certa passività psichica. Nel periodo ipnagogico possono anche comparire allucinazioni uditive di parole e nomi che poi si ripetono in sogno. Non può dunque esistere un sogno che non si appoggi sul materiale dipendente dallo stato di eccitazione interna della retina, giacché le immagini visive sono la componente fondamentale dei nostri sogni.

Stimoli corporei interni. Tutti gli organi del nostro corpo diventano, in condizione di eccitazione o di malattia, una fonte di sensazioni per lo più dolorose, perfettamente equiparate alla fonte esterna. Nel sonno la psiche raggiunge una consapevolezza delle sensazioni corporee molto più profonda e ampia di quella della veglia ed è costretta ad accogliere e a subire cambiamenti somatici. Aristotele riteneva probabile che nel sogno si venisse avvertiti di incipienti stati di malattia, non ancora notati nella veglia, o comunque indice di problemi fisici. Vediamo ad esempio che sono molto frequenti nei malati di cuore o di polmoni sogni d'angoscia, molto brevi, che terminano con un risveglio brusco, quasi sempre nel panico: nel loro contenuto è spesso contemplata una situazione di morte in circostanze orrende; nei tubercolotici non sono un'eccezione sogni di soffocamento, di ressa, di fuga; nei disturbati gastrici i sogni vedono rappresentazioni dell'ambito degli appetiti gastrici e d della nausea. Freud scriverà:"

Il sogno è un fenomeno che si verifica nelle persone sane, forse in tutte e forse ogni notte, ed è evidente che l'affezione organica non ne costituisce un prerequisito indispensabile." Durante il giorno, gli stimoli provenienti dal sistema nervoso simpatico, esercitano tutt'al più un influsso inconscio sul nostro umore. Di notte, quando si affievolisce l'effetto delle impressioni diurne, quelle che premono dall'interno dell'organismo riescono a imporsi alla nostra attenzione. L'intelletto reagisce a questi stimoli convertendoli in forme collocate nello spazio e nel tempo, che agiscono in un contesto casuale. E' così che nasce il sogno. La sensazione mediata organicamente può essere suddivisa in: stati d'animo globali e sensazioni specifiche (sensazioni muscolari, pneumatiche gastriche, sessuali, periferiche). Vi è una relativa concordanza sull'interpretazione di alcuni sogni definiti tipici, in quanto ritornano in moltissime persone con contenuti molto simili: il cadere da un'altura: la sensibilità cutanea viene stimolata ad esempio quando un braccio si scosta dal corpo o quando un ginocchio ritratto viene bruscamente disteso; la perdita dei denti: lo stimolo dentario; il volo: immagine adeguata dalla psiche per indicare l'eccitamento prodotto dal movimento respiratorio, quando la sensibilità cutanea del torace è scesa al di sotto del livello consapevole; il disagio per la propria nudità: se la sensibilità cutanea viene eccitata per esempio dallo spostamento o dalla caduta della coperta. Se nel sonno un apparato organico che di norma è coinvolto nell'espressione di uno stato di affezione, si trova nella condizione di eccitamento che gli è propria, il sogno produrrà rappresentazioni adeguate a quello stato affettivo. Lo stimolo organico ha dunque una grande influenza sulla produzione onirica

- La posizione di un arto corrisponde nel sogno a quella reale.

- Se si sogna il movimento di un arto, di norma una delle posizioni assunte durante il sonno corrisponde a quella reale.

- In un sogno è anche possibile attribuire la posizione di un proprio arto ad un'altra persona.

- Si può sognare viceversa, che quel movimento sia impedito.

- Nel sogno l'arto in una certa posizione può comparire sotto forma per esempio di animale.

- La posizione di un arto può stimolare pensieri che hanno a che fare con l'arto.

Fonti psichiche. Gli uomini sognano ciò che fanno durante il giorno e ciò che li interessa da svegli. Questo interesse non sarebbe solo un anello psichico che congiunge il sogno alla veglia, ma anche una fonte del sogno non trascurabile: insieme con gli stimoli che agiscono durante il sonno esso dovrebbe bastare a chiarire l'origine di tutte le immagini oniriche. Ma gli interessi della veglia, uniti agli stimoli interni ed esterni del sonno, non sono soddisfacenti a spiegare l'origine del sogno, in quanto l'interesse diurno non è la causa essenziale, come invece sarebbe logico supporre. I sogni vengono suddivisi in due categorie principali: i

sogni determinati da uno stimolo nervoso e quelli associativi, che devono la loro fonte esclusivamente alla riproduzione. In questo tipo di sogni non esiste un nucleo compatto, in quanto la vita immaginativa è già di per sé indipendente dalla ragione e dall'intelletto. La maggior parte delle rappresentazioni oniriche sono illusioni, prodotte dall'impressione sensoriale che non cessa mai la sua attività durante il sogno. Pertanto non esistono mai sogni di origine esclusivamente psichica, e i pensieri dei nostri sogni provengono dall'esterno. Non solo gli stimoli di natura extra-psichiatrica nella genesi del sogno sono identificabili e passabili di verifica sperimentale, ma la concezione somatica della genesi del sogno si accorda con la corrente di pensiero che oggi domina la psichiatria.La rimozione del sogno. Quando si esce dal sonno spesso il ricordo che abbiamo del sogno si dissolve; molto spesso ci sembra di ricordarlo solo in parte, e sentiamo che il suo sviluppo era molto più ricco. Il ricordo di un sogno, ancora vivido al mattino, nel corso della giornata si riduce a piccoli frammenti. L'uomo è talmente abituato all'esperienza onirica che non ritiene assurda la possibilità che abbia sognato anche chi al mattino sostiene di non averlo affatto fatto. l contrario può accadere che alcuni sogni persistano nella memoria con straordinaria durevolezza anche nel corso degli anni. Durante la veglia dimentichiamo immediatamente una gran quantità di sensazioni e percezioni, o perché troppo deboli, o perché il grado di stimolazione psichica, da esso suscitato, è decisamente troppo basso. Lo stesso accade con le immagini oniriche: ricordiamo solo quelle più intense. Tuttavia non solo il fattore dell'intensità è responsabile della rimozione dei sogni, infatti spesso dimentichiamo velocemente immagini oniriche che sappiamo essere state molto vivaci, mentre serbiamo il ricordo di immagini indistinte e di debole forza sensoriale. La maggior parte delle immagini oniriche sono esperienze ripetute un'unica volta, e sappiamo che si tende a dimenticare più facilmente ciò che è avvenuto una sola volta e a ricordare meglio le percezioni ripetute. Affinché sensazioni, rappresentazioni, pensieri e simili arrivino ad essere ricordati, è necessario che non restino isolati, ma che formino tra loro legami ed associazioni di tipo logico. Generalmente ciò che è contraddittorio è ricordato raramente e con difficoltà. Al sogno mancano sia coerenza sia ordine. Le composizioni oniriche sono prive della possibilità di costruirsi un ricordo, e vengono dimenticate perché di solito si sgretolano sin dai primi momenti. Con il risveglio, il mondo sensoriale che preme da tutti i lati cattura l'attenzione, tanto che pochissime immagini oniriche sono in grado di resistere alla sua potenza. Freud esprime questo concetto con un paragone: le immagini oniriche si ritraggono alle impressioni del giorno come il riflesso delle stelle alla luce del sole. Per capire la rimozione del sogno bisogna partire dal presupposto che la maggior parte degli uomini nutre un scarsissimo interesse per essi, o che al risvegli è troppo impegnato per ricordare cosa si è sognato di notte. Può capitare però che un sogno di cui non si ha nessun ricordo al mattino, può comparire in un qualunque momento durante la giornata. La ricostruzione dei sogni non è però sempre attendibile, in quanto spesso inavvertitamente, quando richiamiamo alla memoria un sogno, colmiamo e integriamo le sue lacune. I sogni infatti non sono quasi mai così coerenti come noi li rammentiamo. Per verificare la fedeltà del nostro ricordo dobbiamo ricorrere ad un controllo obbiettivo; ma spesso questo non è purtroppo applicabile al sogno.

Rappresentazione simbolica. La difficoltà dell'interpretazione dei sogni deriva dalle incomplete conoscenze dei simboli onirici. Questi sono spesso polivalenti e ambigui di modo che solo il contesto rende possibile ogni volta una corretta interpretazione. A questa pluralità di significati si collega anche l'attitudine del sogno ad ammettere sovrainterpretazioni, a rappresentare in un unico contenuto formazioni di idee e desideri differenti e spesso divergenti. Fatta questa premessa ci sono alcune rappresentazioni simboliche che possono essere generalizzate, in quanto meno ambivalenti di altre e dal significato più evidente. Il re e la regina spesso rappresentano i genitori del sognatore, in quanto l'autorità che caratterizza queste figure viene assimilata a quella delle figure parentali. Tutti gli oggetti che si estendono in lunghezza: bastoni, tronchi, ombrelli (per il modo di aprirli ricordano l'erezione); tutte le armi lunghe e affilate: coltelli, spade, lance, rappresenterebbero il membro maschile. Barattoli, scatole, casse, armadi, forni, rappresentano l'utero materno. Nell'infanzia l'organo genitale femminile e l'ano sono considerati come unico spazio, e solo più tardi si viene a sapere che quest'area del corpo comprende due cavità separate. Scale, gradinate e di conseguenza il salire e scendere da esse, sono rappresentazioni simboliche dell'atto sessuale. Pareti lisce, sulle quali arrampicarsi, facciate di case da scalare (spesso con angoscia) equivalgono a corpi umani eretti, che nel sogno riprendono il ricordo del bambino che si arrampica sui genitori. I muri lisci sono uomini; i tavoli, le tavole imbandite e le mensole, sono sempre donne. Tra i capi di vestiario, il cappello da donna è sicuramente da interpretare come l'organo genitale maschile, così come la cravatta. Per rappresentare l'evirazione, il lavoro onirico si serve della calvizie, del taglio dei capelli, della caduta dei denti e della decapitazione. Piccoli animali ed insetti rappresentano bambini piccoli, per esempio fratelli o sorelle non desiderati. E' vero che la tendenza del sogno e delle fantasie inconsce a servirsi di simboli bisessuali rivela un tratto arcaico, in quanto nel periodo infantile la differenza tra sessi non è riconosciuta. Sogni di questo genere esprimono il desiderio di una donna, per esempio, che preferirebbe essere un uomo.

Il sogno è l'appagamento di un desiderio. Spesso i sogni rivelano palesemente il loro carattere di appagamento di un desiderio; ad esempio se la sera prima il sognatore in questione mangia cibi molto salati, durante la notte, preso da sete, si sveglia. Ma il risveglio è preceduto da un sogno che ha sempre lo stesso contenuto: bere acqua. La causa di questo semplice sogno è la sete, la percezione della cui sensazione provoca il desiderio di bere e il sogno presenta questo desiderio già appagato. Si tratta dunque di sogni molto brevi e semplici, che si discostano dalle composizioni oniriche fitte e confuse che si presentano normalmente. In particolare nei bambini molto piccoli troviamo sogni di questo genere, al contrario di quelli degli adulti. Lo stesso discorso va applicato a desideri molto meno semplici e banali, che spesso però sono in contrasto con tutta la concezione morale dell'individuo e la sua educazione e che pertanto sono celati da simboli, quali quelli sopra descritti. L'interpretazione di tali desideri è dunque decisamente più complessa.

Sogno campione. Qui di seguito proponiamo il sogno tratto dall'Interpretazione dei sogni (a testimonianza di quanto la sessualità incida nella vita onirica), di un giovane inibito dal complesso paterno, che interpretò il proprio sogno quasi da sé "Il paziente va a passeggio con suo padre in un posto che è sicuramente il Prater, perché si vede la Rotonda e, davanti a questa un piccolo portico al quale è fissato un pallone frenato, che sembra piuttosto floscio. Suo padre gli chiede a che cosa serva tutto ciò; egli è stupito, ma gli risponde. Quindi arrivano in un cortile in cui è distesa una grossa lamiera. Suo padre ne vuole strappare un grosso pezzo per sé, prima però si guarda intorno per accertarsi che nessuno lo osservi. Lui gli dice di avvisare il guardiano, dopodiché potrà prenderne quanto vorrà. Da questo cortile una scala conduce in un pozzo, le cui pareti sono morbidamente imbottite come una poltrona di pelle. Alla fine di questo pozzo c'è una lunga piattaforma, e poi inizia un altro pozzo..."

Analisi. La Rotonda rappresenta il suo organo genitale, il pallone frenato che si vede dalla piazza è il pene, di cui si lamenta perché "floscio". Si può allora tradurre che il piccolo portico sia lo scroto. Nel sogno il padre gli chiede il significato di tutto ciò, cioè lo scopo e l'uso dei genitali. E' evidente che la situazione vada ribaltata, in modo che egli diventi quello che pone la domanda. Dato che non ha mai potuto rivolgere tale domanda al padre, bisogna considerare il pensiero del sogno come un desiderio di ricevere spiegazioni in merito a quello che nella sua infanzia e adolescenza è stato un suo grande quesito, e l'insoddisfazione portata dal non appagamento del desiderio, è rimasta nella mente del giovane paziente particolarmente impressa. Il cortile, nel quale è distesa la lamiera, non è da prendere simbolicamente, ma proviene dal ricordo del negozio del padre. Era infatti accaduto che il sognatore fosse entrato nel negozio del padre, rimanendo negativamente colpito dall'illegalità con la quale questi ricavava i suoi guadagni. Il significato di questo passaggio del sogno potrebbe essere interpretato compiendo una ricostruzione logica, basata sul suo desiderio inappagato di interrogare il padre circa i suoi dubbi sulla sessualità: se gli avesse posto le suddette domande... questi lo avrebbe probabilmente ingannato, così come truffava nel suo lavoro. Il paziente usa il termine strappare, che in questo contesto rappresenta dunque la scorrettezza commerciale. I particolari del primo pozzo, al quale segue una lunga piattaforma, quindi un nuovo pozzo, li spiega lui stesso come biografici: in giovane età ha avuto una vita sessuale regolare, che ha interrotto molto presto per tutta una serie di inibizioni createsi in seguito, e in questo periodo della sua vita spera di riprendere con l'aiuto della cura. Verso la fine però il sogno diventa oscuro, e si può supporre un riferimento alla madre, in quanto il pozzo rappresenta l'organo genitale femminile, della madre appunto, come ricorda la descrizione che lo vede morbidamente imbottito.