Situazione militare nel luglio '43

Lo sbarco in Sicilia del 10 luglio esauriva le scarse possibilità che restavano all'Italia di vincere la guerra, anche se in realtà la situazione era per l'Asse già gravemente compromessa da diverso tempo: la sconfitta di El Alamein nel novembre del 1942, contemporanea allo sbarco delle forze americane in Marocco e Algeria, aveva portato alla definitiva sconfitta in Africa, e con la perdita dell'Africa, si apriva la concreta possibilità, per le forze alleate, di aprire un fronte diretto contro l'Italia, l'alleato debole della Germania.

Inoltre, ad aggravare la già pericolante situazione sul fronte meridionale, si aggiungevano le catastrofiche notizie provenienti dal fronte est, con la sconfitta di Stalingrado e la distruzione della sesta armata tedesca; la tragedia di Stalingrado colpiva l'Italia anche in modo più diretto, dal momento che le truppe dell'ARMIR, il corpo di spedizione voluto dal Duce per affiancare i tedeschi in quella che era chiamata "la crociata contro il Bolscevismo" e doveva essere una guerra breve e vittoriosa, avevano dovuto sopportare delle perdite addirittura incredibili, con percentuali di vittime oscillanti tra il 50% e il 60% e più di 105.000 tra morti, feriti e congelati. Sommando a queste cifre le 25 divisioni andate perdute in Nord Africa e le 36 divisioni dislocate fuori dalla penisola, in massima parte in Jugoslavia e Grecia, si vede facilmente come il comando supremo potesse contare, con un'invasione che si annunciava imminente, di forze assolutamente insufficienti per difendere il Paese. E' sullo sfondo di questa situazione militare, dunque, che si collocano i fondamentali avvenimenti del luglio-settembre del 1943.

La caduta di Mussolini: 24/25 luglio '43

Una situazione militare ormai allo sfascio, unita alle posizioni ormai contrarie al Duce del Fascismo della Casa Savoia, trovò uno sbocco naturale nel Gran consiglio fascista del 24 luglio; Mussolini pare non abbia avuto alcun sentore della vera e propria cospirazione che Sua Maestà Vittorio Emanuele III stava ordendo ai suoi danni, come è testimoniato ad esempio da un incontro avuto il 23 luglio col maresciallo Kesserling (il comandante supremo tedesco in Italia), incontro in cui il Duce disse tranquillamente al suo interlocutore di avere appena parlato con Grandi, e che questi "gli era fedelmente devoto".

Mussolini dunque si recò al Gran consiglio senza sospettare nulla, anche perché tale organo (originariamente solo un organo di partito e divenuto organo costituzionale dello Stato nel 1928) era stato soltanto una sorta di "cassa di risonanza" delle decisioni del Duce, sempre pronto ad avallare le sue decisioni senza utilizzare il suo (esistente) peso istituzionale; quel giorno però il Gran consiglio si trasformò nello strumento legale in cui si coagularono le manovre della monarchia per cercare di salvare se stessa, unitamente agli interessi di chi voleva semplicemente un "fascismo senza Mussolini".

Fu proprio il re, che aveva un ventennio prima voluto accettare il Duce come primo ministro, a decidere che era il momento, per salvare la monarchia, di sacrificarlo: dal gennaio 1943 iniziano così le "grandi manovre" del sovrano, di cui fu messa al corrente solo una piccola cerchia di fedelissimi (anzitutto il ministro della Real Casa duca Acquarone, il capo di Stato maggiore generale Ambrosio, e poi il generale Castellano, futuro plenipotenziario italiano nelle trattative con gli alleati), che trovarono in Grandi e in Ciano (il genero del Duce) gli alleati nel Partito di cui avevano bisogno, utilizzandoli per i propri fini e probabilmente senza che questi si accorgessero del vero scopo cui servivano. Senza che il Duce lo sapesse, il complotto era ormai organizzato quando alle ore 17 del 24 luglio egli entrava nella Sala del Pappagallo, luogo delle riunioni del Consiglio.Purtroppo non esiste alcun verbale né alcuna ricostruzione univoca della riunione del 24/25 luglio, e dobbiamo affidarci a diversi racconti di parte: dopo una esposizione di Mussolini sulla situazione in Sicilia, in cui il Duce scaricò la colpa della situazione sul maresciallo Badoglio (ex capo di Stato maggiore peraltro silurato più di un anno prima) e ripeté le promesse fattegli da Hitler di un soccorso militare attivo (promesse alle quali, per passate esperienze, nessuno ormai, escluso lui, credeva più), vi furono diversi interventi più o meno diretti di Ciano, Bottai e De Bono, oltre che di Grandi "l'uomo del re", che, puntando l'indice contro il Duce, disse "fra le molti frasi vacue o ridicole che hai fatto scrivere sui muri di tutta Italia, ce n'è una che hai pronunciato dal balcone di Palazzo Chigi nel '24: "Periscano le fazioni, perisca anche la nostra, purché viva la nazione". E' giunto il momento di far perire la fazione". A questo punto Mussolini dichiarò chiusa la discussione e mise ai voti, per appello nominale, l'ordine del giorno Grandi, che era stato firmato da 18 dei 28 membri del Gran Consiglio presenti; il nocciolo della proposta Grandi era la richiesta per "l'immediato ripristino di tute le funzioni statali" e l'invito al Duce di pregare il re "affinché egli voglia, per l'onore e la salvezza della patria, assumere con l'effettivo comando delle forze armate di terra, di mare e dell'aria, secondo l'articolo 5 dello Statuto del Regno, quelle supreme iniziative di decisione che le nostre istituzioni a lui attribuiscono": al di là del contorto linguaggio politico, appariva evidente che fra le supreme iniziative del re, se c'era stata quella della guerra, poteva esserci anche quella della pace.

Tale mozione ottenne 19 voti su 28 e venne approvata ormai alle 3 di mattina del 25 luglio; pare che Mussolini, terreo, si sia alzato dalla poltrona a fatica ed abbia detto lentamente: "Sta bene. Mi pare che basti. Possiamo andare. Voi avete provocato la crisi del regime. La seduta è tolta". Vale la pena di notare che il contenuto della mozione era già noto a Mussolini, ed aveva anche una sua cauta approvazione, anche se solo limitata alla perdita del comando supremo affidatogli dal re nel 1940.

E questo atteggiamento ci aiuta anche a spiegare perché il Duce accettò di recarsi dal re la mattina del 25 luglio (dopo aver telefonato a Claretta Petacci dicendole di mettersi al riparo finché c'era tempo), malgrado sua moglie Rachele avesse cercato di dissuaderlo, dicendogli (con un buon senso molto contadino) "non andare dal re, non fidarti: il re è il re, e se gli converrà ti getterà a mare".

La testa di una statua del Duce abbattuta dalla folla dopo la caduta del

suo governo: un'efficace metafora di quei giorniMussolini invece fece il suo ingresso a Villa Savoia alle 17, per il consueto colloquio settimanale con il re; egli non sapeva che già in quel momento la sua scorta era sotto controllo, e duecento carabinieri circondavano l'edificio, mentre un'ambulanza della Croce Rossa era in attesa di portarlo via prigioniero. Il re si rivolse al suo ormai ex primo ministro con parole mozze, dicendogli (il racconto è qui dell'aiutante del re Puntoni, che ascoltava il colloquio dietro l'uscio, pronto ad intervenire, per ordine dello stesso sovrano): "Caro Duce, le cose non vanno più, l'Italia è "in tocchi". L'esercito è moralmente a terra, gli alpini cantano una canzone nella quale dicono che non vogliono più fare la guerra per conto di Mussolini", e ripetendo in dialetto piemontese le parole della canzone. Sua Maestà, dapprima esitante poi via via più duro man mano che vedeva l'altro cedere, rinfacciò al suo ex primo ministro la condotta della guerra, e tutte le umiliazioni piccole e grandi che la Corona aveva dovuto subire; Mussolini allora parlò della riunione del Gran Consiglio e, citando gli articoli di legge, disse che il voto non aveva alcun valore deliberativo.

Un quotidiano del 26 luglio '43 che documenta la caduta del

governo MussoliniIl re, gelidamente, rispose che per lui era invece indice della volontà del Paese e che, per conto suo, aveva già provveduto a sostituirlo col maresciallo Badoglio: queste parole colpirono il Duce in pieno, e Vittorio Emanuele proseguì acidamente "il voto del Gran Consiglio è tremendo: 19 voti su 28 per l'ordine del giorno Grandi: fra di essi quattro Collari dell'Annunziata. In questo momento voi siete l'uomo più odiato d'Italia". Il Duce mormorò "Allora è tutto finito?". Silenzio. "Allora è tutto finito?" ripeté, e aggiunse dopo una pausa "E che ne sarà di me e della mia famiglia?". Il re riprese: "Oggi voi non potete più contare su di un solo amico. Uno solo vi è rimasto, io. Per questo vi dico che non dovete avere preoccupazioni per la vostra incolumità personale che farò proteggere". Erano le 17.20 quando il re riaccompagnò Mussolini alla soglia della villa, e chiese "Dov'è l'auto del presidente?", ritirandosi. Il Duce scese i sette gradini della scalinata, ma gli venne incontro il capitano dei carabinieri Viglieri (fucilato poi alle Fosse Ardeatine), che gli disse "Eccellenza, vi preghiamo di seguirci per sottrarvi ad eventuali violenze della folla", e gli indicò l'ambulanza della Croce Rossa. "Andiamo, non ce n'è bisogno" mormorò Mussolini. "Eccellenza - replicò Viglieri - io ho un ordine da rispettare". Così il Duce venne condotto, praticamente prigioniero, alla caserma della Legione allievi carabinieri di via Legnano, mentre la regina Elena si doleva per questo arresto compiuto sulla porta della casa del re, dicendo "Potevano arrestarlo quando e dove volevano non qui. Qui Mussolini era nostro ospite, si sono violate le regole dell'ospitalità. Non è bello questo".

Così il tramonto di quel 25 luglio il re vide realizzarsi il suo secondo colpo di Stato (il primo risaliva al 1915 quando, scavalcando il Parlamento, aveva deciso segretamente la guerra a fianco dell'Intesa, violando i patti con la Germania e l'impero Austro-ungarico), volto al fine di non abbattere il Fascismo di colpo, ma modificarlo cambiandogli gli aspetti che si erano dimostrati dannosi per il Paese: il Fascismo, dunque, al re piaceva, ma voleva adattarlo alla sua visione conservatrice, sensibile solo in apparenza allo spirito dello Statuto albertino. Questo spiega come mai non volle accettare il consiglio di nominare presidente del Consiglio il generale Caviglia, ottimo militare e mai stato fascista, né ordinò la convocazione del Parlamento né l'immediato distacco dalla Germania, e spiega anche perché, quando Badoglio andò, uno o due giorni dopo, a proporgli la lista dei ministri, fu pronto ad obiettare: "Oh no no! Nessuno di questi signori; lei deve fare un governo di funzionari, di tecnici" (che furono poi sette militari, un ex prefetto, tre alti burocrati e cinque direttori generali di altrettanti ministeri): insomma, un governo di facciata, per coprire i veri gestori politici del colpo di Stato, e far rimanere il potere nelle mani di una sorta di triumvirato, formato da lui stesso, da Acquarone e da Ambrosio, il cui obiettivo fondamentale era la salvezza della dinastia e la cui struttura portante doveva essere l'esercito. Su tutta la politica governativa dei quarantacinque giorni dominò infatti la salvaguardia dell'ordine pubblico, esasperata e violenta, affidata alle forze armate, che portò anche a repressioni sanguinose ed immotivate.

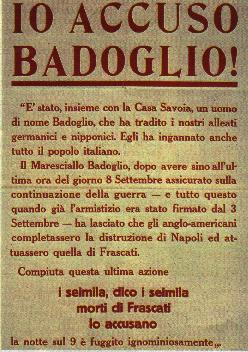

Un manifesto dei nemici di BadoglioPer la facciata, il Governo Badoglio sciolse le organizzazioni fasciste, eliminò il Tribunale speciale, arrestò parecchi gerarchi (scarcerandoli poi entro breve, e lasciando fuggire Farinacci in Germania), annullò la Carta della scuola e la Carta del lavoro, revocò le sanzioni disciplinari inflitte agli studenti per cause politiche, mandò a spasso i consiglieri nazionali della Camera, e persino abolì il ruolo di "caporale d'onore della milizia", il fascio littorio sui biglietti di banca, il saluto romano nelle forze armate, le leggi contro il celibato, e trovò anche il tempo di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che radiava dall'Ordine della Corona d'Italia "il signor Carlotto Giuseppe fu Giacomo".

Tuttavia, in questa girandola di disposizioni, evitò di affrontare le questioni fondamentali quali Parlamento, partiti e sindacati, ed incaricando il Guardasigilli di "eliminare dal Codice i tratti caratteristici dell'ideologia fascista" dimenticò il tratto peggiore e più ignobile, quello razzista, sicché non vennero dichiarati nulli i cinque Decreti legge, le quattro Leggi e i sei Articoli introdotti nel codice civile nel 1938 in cui si compendiava la legge razziale, e questa "dimenticanza" peserà in modo non lieve sullo sterminio di 7642 ebrei italiani nei lager tedeschi.

Posto a capo di un governo "da stato d'assedio", Badoglio si assunse come compito principale quello di concludere l'armistizio, ma, ancora una volta, secondo i disegni reconditi del re, tentando cioè di tenere il piede in tre scarpe, italiana tedesca ed alleata: gli emissari di Badoglio erano già al lavoro a Lisbona e a Tangeri, quando in Italia il ministro Guariglia, incontrando il diffidente Ribbentrop (il ministro degli esteri tedesco), gli negava indignato che vi fossero trattative in corso con gli anglo-americani, e nel contempo Senise (il Capo della polizia) invitava i questori a procedere "con la massima energia e prontezza" contro chi metteva in giro "notizie prive di fondamento quali quelle del suicidio del Führer, della avvenuta firma dell'armistizio et simili".

Mussolini, che era stato prima relegato a Ponza nella casa già occupata dal prigioniero abissino ras Immiru', e poi all'Isola della Maddalena, avrebbe forse potuto dare qualche consiglio a Badoglio, dato che già Ciano (nel '42) aveva intrapreso un sondaggio con emissari inglesi per un eventuale sganciamento dall'Asse.

Comunque era ben chiaro a tutti, ed anche ad Hitler, che l'uscita dell'Italia dalla guerra fosse imminente: il Führer infatti rifiutò l'invito ad incontrarsi col re, anche se Badoglio già il 25 luglio gli aveva telegrafato parte del suo discorso alla radio, in cui si proclamava "[...] la guerra per noi continua nello spirito dell'alleanza".

Naturalmente Hitler non si era fatto ingannare neanche per un istante dalle parole italiane, cogliendo subito il significato dell'avvenimento: la sera stessa dell'arresto di Mussolini così esclamava: "Quella gente è ben costretta ad agire così, perché si tratta di un tradimento. Ma anche noi dal canto nostro continueremo a fare lo stesso gioco, preparando ogni cosa per mettere mano, con la rapidità del fulmine, su tutta quella cricca ed imprigionare l'intera banda. Manderò qualcuno laggiù per dare l'ordine al comandante della terza divisione granatieri motorizzati di penetrare in Roma, senza tante cerimonie, di arrestare immediatamente il re, tutti quanti, soprattutto di arrestare subito il principe ereditario e di impadronirsi di quella gentaglia, Badoglio in testa con la sua cricca. Vedrete allora che si sgonfieranno fino al midollo e nel giro di due o tre giorni ci sarà di nuovo un rovesciamento della situazione".

La doppiezza del comportamento italiano è ben dimostrata dal racconto che lo stesso ministro Guariglia fa del suo incontro con Ribbentrop e Keitel: "Infine Ribbentrop scoperse le sue batterie, e mi chiese solennemente se gli potevo dare la mia parola che il governo italiano non stava trattando con gli alleati. Un solo istante di esitazione avrebbe potuto compromettere gravemente quanto avevo edificato in due ore. Per fortuna non fu così, e gli risposi subito, dichiarando di poter dare la mia parola; ma confesso di aver sentito a lungo nella mia coscienza il peso di quella menzogna, sebbene tentassi di attenuarlo con la riserva mentale che a Lisbona, si trattava soltanto di un'apertura da parte nostra. Ad ogni modo la mia coscienza è scaricata dall'antico adagio: salus Reipublicae suprema lex". Nelle loro memorie Rommel e Kesserling si sono espressi in termini duri sul comportamento dell'alleato, mentre a distanza di tempo il generale von Senger, il difensore di Cassino, esprime con più serenità la sua opinione dicendo che "storicamente, e non dal punto di vista dell'alleato deluso, Vittorio Emanuele III, liquidando in tempo la guerra, ha reso al suo popolo un servizio altrettanto grande di quello reso durante la prima guerra mondiale dopo Caporetto, con la sua volontà di resistere".In realtà, dal punto di vista storico e dopo cinquant'anni e più dai fatti, il punto "dolente" non fu tanto la decisione saggia e non più rinviabile di far uscire l'Italia da un conflitto ormai chiaramente perduto e che rischiava di trascinarla alla più completa distruzione, né, in una certa misura, la sottile doppiezza dei ministri e dei plenipotenziari italiani nei confronti dell'alleato tedesco, quanto piuttosto la ineliminabile sensazione che Casa Savoia abbia, in quei giorni fatidici, pensato più a se stessa che al Paese: il re, in luogo di presentarsi francamente da Ribbentrop o da Kesserling, spiegando loro l'impossibilità italiana di proseguire la guerra e affrontando anche personalmente le conseguenze, tese anzitutto a salvare se stesso e i suoi famigliari, cercando a posteriori di spacciare tale salvezza per quella del Paese. Le conseguenze di questo comportamento sono ben evidenti nei fatti immediatamente successivi all'annuncio dell'armistizio, quando l'esercito, lasciato senza ordini chiari, fu praticamente disarmato ed in parte deportato in Germania, quasi senza resistenza, e non certo per mancanza di coraggio (emblematico è l'episodio di Cefalonia), quanto perché abbandonato del tutto a se stesso. Se dunque il re ebbe il merito di sganciare l'Italia dal patto con la Germania, è altrettanto innegabile che fu sua, anzitutto, buona parte della colpa di tutti i tremendi fatti accaduti in seguito all'armistizio ed alla sua fuga.

L'armistizio dell'8 settembre e l'inizio della guerra civile

Le trattative segrete intraprese dagli emissari di Badoglio portarono in breve ad un notevole avvicinamento delle posizioni italiane ed alleate; in particolare il comandante supremo alleato, generale Eisenhower, ricorda che il problema, nell'armistizio con l'Italia, non furono tanto le condizioni imposte dai vincitori (condizioni peraltro dure, in quanto la resa doveva essere "incondizionata"), quanto un problema ben diverso: "Prima di deporre le armi infatti - scrive Eisenhower - gli italiani volevano avere la certezza che una potente formazione alleata sarebbe sbarcata il giorno stesso della loro resa e prima dell'annuncio dell'armistizio, per proteggere il governo e la città dalla rappresaglia tedesca. Volevano quindi conoscere i dettagli dei nostri piani. Noi non volevamo rivelarli, perché dovevamo tener conto di un tradimento sempre possibile. Inoltre era assolutamente invadere l'Italia con gli effettivi auspicati dagli italiani - (la bellezza di 15 divisioni!) - per la semplicissima ragione che non disponevamo, in quel settore, di contingenti sufficienti ed ancor meno delle navi necessarie per il loro trasporto". Fu solo dunque dopo che gli alleati ebbero assicurato uno sbarco contemporaneo all'annuncio dell'armistizio (l'operazione Avalanche, il più sanguinoso sbarco dell'offensiva alleata, quello a Salerno), che Badoglio diede la sua approvazione alla firma dell'armistizio, che fu fatta a Cassibile il 3 settembre dal plenipotenziario generale Castellano.

La storica foto della firma dell'armistizio tra Italia ed alleati: in abito

borghese il generale Castellano, plenipotenziario italianoSorse a quel punto una grave ed inaspettata difficoltà, che spiega l'inaspettato precipitare degli eventi in quei giorni di settembre: il governo italiano si aspettava lo sbarco il giorno 12, mentre in realtà giorno J dell'operazione Avalanche era il 9, e questo spostava indietro di quattro giorni l'annuncio. Il maresciallo tentò anche in extremis di guadagnare tempo, ma invano, dato che, scrive il generale Eisenhower, "quella storia era durata anche troppo perché si potesse temporeggiare ancora. Risposi perentoriamente per telegramma che avrei annunciato la capitolazione alle 18.30 (del giorno 8) come già convenuto; se poi io l'avessi fatto senza che egli (cioè Badoglio) lo facesse contemporaneamente, l'Italia non avrebbe più avuto un solo amico in questa guerra": è questo lo sfondo che ci fa comprendere gli avvenimenti tra l'8 e il 9 settembre '43.

Tutto comincia con il Consiglio della Corona organizzato al palazzo del Quirinale alle ore 17.30 dell'8; Roma appare quel giorno vuota, deserta e silenziosa. Solo il cortile interno del palazzo è affollato di macchine, le vetture dei ministri Badoglio, Sorice, De Courten, Sandalli e Guariglia, dei generali Carboni e De Stefanis, del conte Acquarone e del maggiore Marchesi, tutti convocati nello studio del re, al secondo piano.

Vittorio Emanuele III siede a capo tavola, ed apre la seduta dicendo: "Come le loro signorie sanno, gli angloamericani hanno deciso di anticipare di quattro giorni la data dell'armistizio...". Tra i ministri c'è un moto di sorpresa, De Courten interrompe il re: "Veramente io non sapevo nulla!". In realtà non solo il ministro della Marina, ma anche altri ignorano che l'armistizio sia stato firmato, per quanto ciò possa sembrare incredibile: dopo il colpo di Stato del 25 luglio, infatti, le trattative immediatamente avviate con gli alleati sono rimaste segretissime, note solo ad una cerchia ristretta di persone.

Tra le due date comunque, la Corte e i comandi supremi avevano preparato un rovesciamento delle alleanze (tra l'altro per Casa Savoia c'erano molti precedenti di storici voltafaccia, da Vittorio Amedeo II che durante la guerra di successione era passato dal campo francese a quello austriaco, a suo figlio, Carlo Emanuele III, che addirittura stipulava trattati di alleanza in cui era previsto il passaggio al nemico), giurando e spergiurando fedeltà ai tedeschi, che invece avevano già capito il gioco e attendevano l'annuncio dell'armistizio solo per occupare militarmente l'Italia, e promettendo nel contempo agli angloamericani, in modo tanto solenne quanto falso, l'intervento di un esercito del quale erano già decisi a non servirsi: insomma, un tentativo di tenere il piede in almeno due scarpe, le cui conseguenze saranno evidentemente molto gravi.Emblematico di questo doppiogiochismo italiano è lo stesso comunicato con cui Badoglio diede l'annuncio dell'armistizio, e le modalità stesse con cui tale annuncio venne fatto: la sera dell'8 settembre il maresciallo, in abito grigio e cappello floscio, seguito dal figlio Mario e da due agenti in borghese, si recò alla sede dell'Eiar di via Asiago all'auditorio "O", attese che alle 19.43 gli operatori interrompessero un programma di canzoni perché lo speaker potesse leggere il bollettino di guerra numero 1201, ultimo della serie, e poi recitare il comunicato dell'armistizio, con quell'ambigua frase fonte di tante tragedie, relativa alle forze armate italiane, che cesseranno qualsiasi ostilità contro gli angloamericani ma "reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza". Tutto questo perché si potessero salvare il sovrano e coloro che lo circondavano, che credevano, o fingevano di credere, che la propria salvezza coincidesse con quella del Paese: il re diceva chiaramente di non voler correre il rischio "di fare la fine del re del Belgio: desidero mettermi in condizioni di esercitare le funzioni di capo dello Stato, arbitro della mia volontà e in assoluta libertà", e perciò in quel momento, nel capovolgimento delle alleanze, non c'era più posto per i doveri del re verso i sudditi nella buona come nella cattiva fortuna (parlare con i tedeschi, perdere la corona, magari la vita, ma fare uscire l'Italia da un martirio di quel tipo, dare al Paese direttive chiare e non ambigue). Invece l'8 settembre passerà alla storia come il giorno delle "fuga ingloriosa verso terre sicure", fuga di cui neppure ora si sa bene chi sia il responsabile.

E' inutile dire che anche su questo particolare si assiste ad un incredibile "palleggio" di responsabilità: il re lascia sempre intendere di essere partito solo perché riteneva proprio dovere seguire il governo, particolare confermato dal ministro della Real Casa Acquarone, che dirà davanti all'Alta Corte di Giustizia nel marzo del 1946, che "la partenza di Sua Maestà non era affatto prevista" - soggiungendo con sconcertante disinvoltura che - "io stesso, data l'ora tarda, profittando di una cortese offerta, rinunciai a recarmi a casa e rimasi a dormire al ministero della Guerra in una camera messa a mia disposizione. Si immagini il mio stupore allorché alle quattro e un quarto del giorno 9, fui chiamato per andare a raggiungere Sua Maestà il Re, il quale, su pressante invito del capo del governo, stava per lasciare Roma". La fuga sembrerebbe dunque essere stata un'iniziativa del primo ministro Badoglio, il quale peraltro afferma che l'idea di abbandonare Roma fu presa "in tutta fretta, dopo che il generale Roatta aveva comunicato che la situazione militare nella Capitale stava precipitando"; le memorie del generale Roatta, invece, smentiscono su tutta la linea le parole di Badoglio, affermando che l'iniziativa fu del governo: "...il governo decise di rinunciare all'ulteriore difesa della capitale", oppure: "...avendo il governo disposto che il comando supremo e gli Stati Maggiori lasciassero anch'essi la capitale". La fuga allora da chi fu decisa? Anche il Capo di Stato Maggiore generale Ambrosio nega di avere assunto l'iniziativa di fuggire, anzi egli voleva persino rimanere a Roma, e fu il re che dovette addirittura ordinargli di seguirlo a Pescara, e lo stesso discorso anche riguardo al principe Umberto, che affermò di essere venuto a conoscenza dell'armistizio insieme a tutto il resto del Paese, e cioè alle 19.45; dobbiamo anche escludere l'ultima possibilità, quella del ministro della Guerra Sorice, perché egli invece a Roma rimase, anche durante il periodo dell'occupazione nazista, periodo in cui svolse delicati incarichi clandestini.

La prima pagina del Corriere del 9 settembre '43, con la

notizia della cessazione delle ostilitàSta di fatto però che, malgrado tutti neghino di aver deciso alcunché, dopo otto ore passate nel palazzo del ministero della Guerra in via XX settembre tutti partirono, chi convinto che la fuga fosse breve, chi persuaso che altri sarebbero rimasti: infatti il vergognoso mistero della fuga avvolge anche un altro enigma, e cioè se era davvero già previsto che re e governo lasciassero la capitale. Secondo Acquarone, stando alla sua deposizione all'Alta Corte di Giustizia, no: per il popolo, attraverso i comunicati ufficiali, il re rimaneva al suo posto, Badoglio era in ispezione, l'esercito attendeva eventuali mosse dell'ex alleato il cui esercito sembrava defluire lentamente verso il Nord, e malgrado tutto quella sera il clima era abbastanza tranquillo; Badoglio, tornato dall'Eiar, chiese agli altri presenti al ministero della Guerra se "aveva parlato con voce ferma", poi cenò col figlio Mario in una saletta: la solita minestra, il solito bicchiere di vino, e alle 22 come al solito si ritirò dicendo "Mi i vado a deurmì".

L'urgenza si presentò invece sei ore dopo, all'alba del 9, e su questo tutti i protagonisti della fuga sono concordi, quando giunsero le voci di un'imminente operazione militare per imprigionare il sovrano e il governo: "Se il governo fosse rimasto a Roma la sua cattura - dirà poi Badoglio - sarebbe stata inevitabile e i tedeschi si sarebbero affrettati a sostituirlo con un governo fascista che avrebbe subito provveduto ad annullare l'armistizio"; perciò, per sventare tale possibilità, fu deciso su due piedi un prudenziale e momentaneo trasferimento del governo, onde evitare la cattura da parte dei tedeschi e mantenere il contatto con gli anglo-americani, e Badoglio continuò a dire, sia nei momenti prima di partire sia durante il viaggio stesso, che il rientro sarebbe stato questione al massimo di un paio di settimane.

Ed invece si trattava di una fuga bell'e buona, ristretta a pochissime persone (neppure tutto il governo, dato che i soli ministri presenti in via XX settembre erano il ministro della Guerra ed il primo ministro), e ben preordinata, non improvvisata a tambur battente come invece Badoglio si sforza di far credere: altrimenti non si spiega perché già lunedì 6 settembre il Capo di Stato Maggiore Ambrosio avesse detto al ministro della Marina di ordinare a due cacciatorpediniere (l'Ugolino Vivaldi e l'Antonio Da Noli) di trovarsi a Civitavecchia all'alba del giorno 9, pronti a muoversi in due ore.

Il re, la Corte ed i comandi supremi contavano dunque evidentemente di abbandonare Roma anche prima che tutti i membri dello stesso governo fossero messi al corrente del fatto che gli alleati avevano deciso di anticipare all'8 settembre l'annuncio dell'armistizio; e ricordiamo anche un'ultima incredibile prova di doppiezza del re, che a mezzogiorno del giorno 8 sentì la necessità di convocare il nuovo ambasciatore tedesco Rahn, che attendeva da dieci giorni di presentagli le sue credenziali, per confermargli "la decisione di continuare sino alla fine la lotta a fianco della Germania, con la quale l'Italia è legata per la vita e per la morte": se i tedeschi saranno poi così spietati con noi sarà stato forse anche perché fatti del genere avranno contribuito ad aizzarli...Lo storico Zangrandi ha proposto la tesi che Badoglio abbia venduto Mussolini a Kesserling in cambio della possibilità di fuggire indisturbato al sud col re: Badoglio avrebbe potuto infatti, secondo Zangrandi, portare con sé Mussolini per consegnarlo agli alleati, come prescrivevano le condizioni dell'armistizio, dato che Campo Imperatore (dove il Duce era detenuto) distava solo pochi chilometri dalla statale che il corteo dei fuggiaschi percorse per raggiungere l'Adriatico. L'ipotesi di questo "baratto" non è suffragata da alcuna prova documentale, ma è storicamente accettabile: Kesserling sapeva che le guardie del Duce avevano l'ordine di non lasciarlo cadere vivo nelle mani tedesche, e si rese forse conto dei problemi che avrebbe avuto se Mussolini fosse stato ucciso sul Gran Sasso, e perciò è possibile che abbia avuto la convenienza di accettare tale "accordo". Zangrandi in più fa notare, ad avvalorare la sua tesi, che la mattina del 9 settembre le diciotto strade che si dipartono da Roma furono tutte bloccate dalla Wehrmacht, ad eccezione di una, e cioè la Tiburtina, sulla quale si avviarono il re e il suo seguito, e che inoltre tutto l'itinerario (da Roma a Tivoli, Avezzano, Chieti, Pescara, Ortona al Mare) fu tenuto sgombro dal traffico militare pesante, e che ad ogni posto di blocco tedesco (come conferma lo stesso generale Puntoni) non vi fu "nessuna difficoltà per il nostro passaggio", e che infine un aereo tedesco seguì dall'alto il percorso della corvetta Baionetta fino a Brindisi (ed era uno Junker 88 da bombardamento in picchiata...). La liberazione del Duce fu comunque ben organizzata da Hitler, che inviò un gruppo speciale di paracadutisti ed alianti a prendere il controllo della prigione sul Gran Sasso; se nel calcolo di Badoglio è in effetti entrato questo "baratto", egli non tenne forse conto (o ne sottovalutò la pericolosità) delle conseguenze di tale liberazione, con la nascita della Repubblica Sociale Italiana, che di fatto significava la guerra civile; è però probabile che, ancora una volta, si sia tenuto conto più delle necessità immediata di salvezza personale che delle conseguenze che i fatti compiuti avrebbero avuto sul Paese.

La partenza da Roma avvenne la mattina del 9 verso le 6 di mattina, ed il cambiamento dell'itinerario non fu neanche in questo caso improvvisato, tanto che Supermarina diede ordine, alle 6.30 di quel mattino, all'incrociatore Scipione l'Africano e alle corvette Scimitarra e Baionetta, che erano alla fonda a Taranto, Brindisi e Pola, di accorrere alla massima velocità a Pescara.

Del gruppo di sette auto partite dalla Capitale, facevano parte la berlina Fiat 2800 reale con Vittorio Emanuele III, la regina, Puntoni e il colonnello De Buzzaccarini; un'altra Fiat 2800 con Badoglio, suo nipote Valenzano e il duca Acquarone; un'Alfa Romeo 2500 col principe Umberto e i suoi aiutanti; due Fiat 1100 e due Fiat 1500 con gli attendenti, i camerieri della famiglia reale e i bagagli: in tutto sette auto con ventidue persone a Bordo. Il corteo uscì da Roma percorrendo via Napoli, via Nazionale, l'Esedra, via Gaeta, via Castro Pretorio, San Lorenzo, ed imboccò la Tiburtina Valeria; fu fermato a cinque posti di blocco, ma ogni volta De Buzzaccarini si sporse dal finestrino dicendo "Ufficiali generali" ed ottenendo subito via libera. Il più agitato di tutti parve Badoglio, che era fuggito da Roma senza avvertire nessuno, neanche i colleghi di gabinetto, neanche il suo amico e ministro degli Esteri Guariglia, e che pareva ossessionato dal timore di cadere nelle mani dei tedeschi: il generale Puntoni annoterà nel suo diario che continuava a ripetere: "Se ci prendono, ci tagliano la testa a tutti", ed inoltre il principe Umberto ricorda che "una volta usciti dalla città, la notte divenne freddissima, e Badoglio, che s'era messo in borghese ed era in uno stato di grave abbattimento, tremava dal freddo. Io mi tolsi il cappottone di generale e glielo detti perché si riparasse. Badoglio lo infilò ma dopo qualche istante lo vidi che rimboccava le maniche per nascondere i galloni". Il più tranquillo era forse il re, che a tratti in auto conversava in francese con la regina, estremamente preoccupata circa la presenza del figlio Umberto, che si era inizialmente opposto all'idea della fuga, e a cui il re aveva dovuto più volte ordinare di non ritornare a Roma.

Per l'ora di pranzo il corteo giunse a Crecchio, nella villa dei principi di Bovino, proprio mentre le prime decine di migliaia di soldati italiani, intrappolati dai tedeschi per essere stati abbandonati senza ordini, venivano chiusi nei carri piombati e avviati in Germania; benché Pescara apparisse libera, la Corte decise di prendere imbarco ad Ortona al Mare verso sera.

Alle 23 sulla banchina del porticciolo si ritrovarono così radunate almeno settanta auto e duecentocinquanta persone: alla luce azzurrata dei fanali si riconoscevano generali, alti ufficiali di marina e dell'aviazione, decine di attendenti, camerieri, carabinieri, persino una dama di corte della regina, tutti avvertiti che il re la Corte e Badoglio avevano abbandonato Roma. Avvennero scene penose, litigi su chi avesse la precedenza a salire sulla Baionetta, grida e strepiti in mezzo a cui Umberto e gli altri familiari del re dovettero faticare molto per imbarcarsi: dalla nave qualcuno esortò "Via signori ufficiali, un po' di dignità! C'è tra di noi il re...", e dal buio una voce rispose "Sì, ma lui ce l'ha il posto per scappare". E su questa anonima ma verissima frase, il comandante della Baionetta diede l'ordine di salpare, dirigendosi verso sud; "passando davanti ai paesi della costa - ricorda il principe Umberto - si chiedeva per radio se ospitavano truppe tedesche: Manfredonia, Barletta, Bari e Monopoli risposero di sì, Brindisi infine rispose di no, c'era solo un presidio della Regia Marina". Fu a Brindisi dunque che il re e il suo seguito giunsero, terminando quella "fuga ingloriosa in terre sicure" che doveva concludere per sempre il mito di Casa Savoia.