La seconda guerra mondiale, la più terribile per i combattimenti e gli altri scenari di morte che aveva diffuso ovunque e con particolare predilezione per il vecchio continente si era conclusa con la sconfitta nazifascista e il mondo finalmente sembrava tirare un sospiro di sollievo. La ricostruzione, però, non era facile, su centodieci milioni di persone mobilitate negli eserciti ne erano morte cinquanta milioni inclusi i civili, più della metà coinvolti nei bombardamenti a tappeto che, oltre a mietere vittime, avevano raso al suolo intere città con danni immensi.

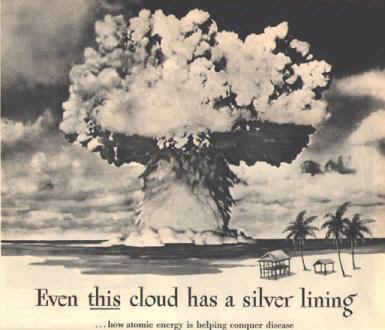

Annuncio pubblicitario per la INCO Nickel, marzo 1954.I vincitori decisero di organizzarsi perché un simile errore non si ripetesse più in futuro, così nel 1945 veniva costituita l'ONU, la quale avrebbe dovuto mantenere la pace nel pianeta, come la precedente Società delle Nazioni. La neonata organizzazione aveva però più forza e stabilità della precedente grazie ad un Consiglio di Sicurezza in cui buona parte del potere è ancor oggi detenuta dagli "alleati".

L'unione di intenti fra gli occidentali e i socialisti russi verificatisi per sconfiggere il comune nemico nazista non poteva durare a lungo, così a partire dai trattati di Jalta e poi con la conferenza di Parigi, si presero una serie di decisioni destinate a mutare l'assetto politico ed economico del nostro continente.

In questo modo, mentre l'Italia perdeva i territori dell'Istria e la Russia allargava i confini verso ovest (con l'annessione delle repubbliche baltiche e di alcuni territori polacchi), si decideva la provvisoria divisione della Germania. Si crearono così due repubbliche: una filoccidentale e l'altra filosovietica.

Una significativa immagine del muro di Berlino, negli anni

'60, che bene evidenzia la drammaticità della separazione.La spartizione della Germania non era altro che il primo atto che portò, in seguito, alla divisione del mondo in due blocchi contrapposti guidati da USA e URSS, a ovest un'area d'influenza statunitense e ad est un'altra sotto quella russa. Questa situazione si sarebbe potuta evitare se la collaborazione attuata dalle potenze vincitrici durante il conflitto fosse proseguita anche dopo la sua conclusione, ma ciò non avvenne.Così ogni tentativo di giungere ad un accordo sul trattato di pace con la Germania fu vano e la nazione rimase divisa. La Germania divisa si presentava come il simbolo più drammatico delle lacerazioni della "guerra fredda" e della divisione del mondo in due blocchi contrapposti.

Questa nuova situazione portò diversi sconvolgimenti anche sociali, si verificarono infatti grandi spostamenti di popolazione, in particolare da territori passati ad altre occupazioni verso la patria di origine oppure verso occidente, alla ricerca di un migliore tenore di vita. Da questa parte d'Europa si tentava la rinascita su nuove basi economiche e politiche, per questo intento già nel 1957 sei paesi (Italia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio, RFT) con i trattai di Roma si strinsero nella Comunità Economica Europea (CEE). Di fatto con il rilancio economico l'Europa occidentale si allontanava notevolmente dall'Europa dell'est, una cortina di ferro, fatta di frontiere, muri di filo spinato, ma anche di differenze politiche, economiche e sociali, divideva il nostro continente.L'opposizione dei due blocchi portò ad un conflitto indiretto di tipo politico e diplomatico, chiamato per questo guerra fredda. Le sua ragioni, cioè quelle della rottura fra le forze che avevano combattuto il comune nemico nazifascista, sono da ricercare negli orientamenti politici americani, che dopo la morte di Roosvelt portarono alla Casa Bianca Truman. Questa amministrazione alimentava, infatti, all'interno una disperata campagna anticomunista e aggravava la situazione con un progressivo irrigidimento verso l'Unione Sovietica. Particolare fu la repressione nei confronti degli oppositori politici; nel blocco orientale al culto della persona di Stalin si accompagnarono uccisioni ed emarginazione nei confronti di chi era avverso al regime (spesso essi venivano segregati in campi di concentramento della fredda Siberia, i gulag). Anche nel blocco occidentale ed in particolare negli USA chi era dichiaratamente comunista era considerato antiamericano, emarginato ed addirittura privato del lavoro, segno dell'assurda psicosi che stava ossessionando il mondo.

A questo confronto i due blocchi si presentano con conformazione e strategie diverse; gli americani mirano ad egemonizzare l'intero pianeta dal punto di vista economico (fenomeno del neocolonialismo) grazie al loro immenso potenziale produttivo a cui corrispondono le immense necessità di un mondo devastato dalla guerra, tentando il superamento della logica delle aree politico-economiche chiuse. Il blocco sovietico invece propone un'egemonia politico militare su un'area geografica definita e almeno all'inizio non è dotato del respiro planetario che anima gli USA. Le caratteristiche che accomunano i due imperi sono l'immensa capacità distruttiva (disponendo entrambi di armamento nucleare ed essendo quindi in grado di distruggersi a vicenda) e la politica interna di ciascuno dei due basata sulla minaccia rappresentata dall'avversario.

Esperimento di laboratorio sulla bomba H.L'aspetto militare, purché celato, era considerevole, in quanto si verificò una vera e propria corsa agli armamenti. Le due superpotenze potenziarono, sostenendo enormi costi, i propri arsenali; venne realizzata la bomba H, all'idrogeno, mille volte più potente delle prime atomiche, si costruirono diversi tipi di missili capaci di contrastare ogni attacco, le nuove tecnologie si applicarono a potentissimi mezzi aerei e marini. Tranne in pochi casi (come la guerra in Corea o in Vietnam), non si arrivò ad una guerra aperta perché la pace si reggeva sulla paura di un conflitto che coinvolgendo due enormi arsenali a base nucleare, avrebbe distrutto il mondo; questo era definito equilibrio del terrore.

A partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta le grandi potenze rivedono la loro politica estera. L'economia statunitense espande la sua influenza attraverso le grandi multinazionali, mentre l'Europa e il Giappone sono in forte crescita; nel "blocco orientale" invece vi è tensione per la frattura politica ed ideologica fra URSS e Cina.

In questa delicata situazione diventa sempre più difficile una politica di rigida opposizione dei due blocchi e se ne sviluppa una più articolata che tenga conto non solo delle due superpotenze, ma anche dell'autonomia degli altri paesi.

Il sistema di relazioni internazionali è così definito da una situazione di "coesistenza pacifica", che indica un nuovo atteggiamento di USA e URSS verso lo sviluppo di un arsenale più flessibile, capace di ridurre le potenzialità di una guerra distruttiva e al tempo stesso di accrescere le rispettiva capacità di egemonia anche su aree che intendevano preservare una posizione politica di neutralità.Tuttavia l'idea di "coesistenza pacifica" non indica un superamento della divisione del mondo in due blocchi, bensì sottolinea il carattere duraturo di questa divisione e l'atteggiamento di rinuncia delle sue superpotenze ad una vittoria politica o militare definitiva.

Un carroarmato russo in una via di Praga, durante la

rivolta della primavera del 1968.Si costituiscono in questo modo diversi piani di convergenza: un principio di accordo sulla riduzione degli armamenti e sull'arresto della proliferazione nucleare in altri paesi, una crescente possibilità di scambi economici e commerciali fra i due blocchi e ultimo, ma non meno importante una definitiva accettazione da parte di ciascuna superpotenza del pieno potere dell'avversario nella sua area. Ne sono esempi la mancata reazione dell'URSS all'invasione di Santo Domingo (1965) e all'analogo atteggiamento degli USA alla repressione in Cecoslovacchia (1968).

Questo tuttavia non pose un freno, anzi stimolò la concorrenza che si manifesto sul piano tecnologico nella corsa allo spazio. Sul piano politico-militare la concorrenza si manifestò attraverso un allargamento dell'arsenale di strumenti utilizzato da entrambe le superpotenze per affermare o rafforzare la propria egemonia nelle diverse aree del mondo. Un arsenale "flessibile" per un contesto internazionale più complesso e movimentato che in passato.In questo quadro di coesistenza-concorrenza ha luogo il principale evento bellico e politico del periodo: la guerra del Vietnam; una guerra locale che si protrarrà a lungo coinvolgendo a pieno gli USA e indirettamente, ma in modo consistente l'URSS senza modificare gli equilibri globali.