Presentiamo qui il parere di Sigmund Freud sull'arte contemporanea, che sebbene curioso nel suo essere tradizionalmente orientato e radicato nella cultura tedesca, appare emblematico di quali reazioni hanno spesso provocato gli artisti delle avanguardie ai primi del Novecento. Questi artisti tra i loro contemporanei spesso non hanno avuto quei riconoscimenti che oggi invece ricevono, ma la critica si è sempre svolta civilmente sul piano della forza della ragione. Freud non ha certo affrontato l'arte contemporanea con la violenza invasiva delle censure naziste, preludio di quella maratona verso la catastrofe distruttiva che trovò nella Entartete Kunst un drammatico palcoscenico.

Salvador Dalì

Ritratto di Freud 1937Quando Schiele e Kokoschka irrompono nel 1908 sulla scena artistica viennese, Sigmund Freud, che nel 1900 aveva già pubblicato la sua Interpretazione dei sogni, è ancora isolato e la rivoluzione psicoanalitica, con la messa in luce dei misteriosi labirinti dell’inconscio umano, non ha ancora prodotto concreti effetti sulla società.

E’ pertanto difficile istituire dei precisi rapporti tra gli espressionisti austriaci e Freud, se si esclude un generico riscontro di medesimi luoghi e analoghi tempi in cui sono vissuti. Parlavano la stessa lingua, vivevano nella stessa città, frequentavano comuni luoghi pubblici, dove circolavano discussioni incentrate soprattutto sulla sessualità e sul sogno.In proposito basta ricordare il grande influsso che ebbero su Oskar Kokoschka le teorie sul matriarcato di Jakob Bachofen; il notevolissimo successo editoriale di "Sesso e Carattere" di Otto Weininger (1903), un vero e proprio "best seller" con le sue trenta edizioni e le numerose traduzioni in diverse lingue; per non parlare infine delle eterodosse pratiche terapeutiche che un certo Otto Gross andava proclamando come "vere" soluzioni ai disturbi psichici legati alla sessualità.

In questo ambiente è quasi automatico contestualizzare "la psicografia" che Alfred Kubin illustra nel suo romanzo "L’altra parte", pubblicato a Vienna proprio nel 1908. In questo lungo romanzo ancora simbolista, nel quale si racconta di Perla, capitale di un Regno del Sogno fondato dal misterioso Claus Patera, l’anonimo protagonista, un artista vero e proprio alter ego dell’autore, definisce la propria arte connotata da "uno stile frammentario, più scritto che disegnato, che esprimeva come un sensibile strumento meteorologico le minime oscillazioni del mio stato d’animo"(Alfred Kubin, L’altra parte, Milano Adelphi 1993, p. 147).

E’ una interessante definizione che ben si addice a quello stile espressionista che appare proprio nel 1908 a Vienna e di cui Kubin si rivela attento osservatore anche quando accenna al genere artistico "erotico" alquanto apprezzato forse come diretta conseguenza o riflesso del dibattito in atto. Nel suo romanzo Kubin crea inoltre un artista antagonista, quel Castringius le "cui opere pornografiche erano molto richieste" perché "alla moda. Disegni come: L’orchidea voluttuosa feconda l’embrione riscotevano moltissima ammirazione" (Alfred Kubin, L’altra parte, Milano Adelphi 1993, p. 195).

Sappiamo quanto Freud si sia interessato all’arte in generale, come dimostrano il saggio su Leonardo, dove interpreta psicoanaliticamente il sogno dell’avvoltoio, e quello sulla statua del Mosè di Michelangelo per il mausoleo di Giulio II.

Ecco perché è quasi ovvio constatare come, alla luce delle teorie freudiane, alcuni critici abbiano spiegato l’espressionismo (da ex-pressio) quale risultato di un "pensiero inconscio" che turba "l’artista nel suo intimo e sia quindi espulso verso l’esterno per mezzo dell’arte, onde turbare anche la mente del pubblico. La forma …" così "… è poco più che un involucro per i contenuti inconsci che il consumatore a sua volta libera dall’involucro e scarta." Se si accettasse tale opinione l’opera d’arte risulterebbe il comune luogo di proiezione delle pulsioni profonde e inconsce dello spettatore e dell’artista: di Eros, l’istinto di vita, e di Thanatos, l’istinto di morte.

Ma per Freud l’arte non è un fatto meccanico e compito dell’artista dovrebbe essere quello di sublimare, ovvero portare nel livello preconscio, i meccanismi inconsci, rendendoli comunicabili e comprensibili allo spettatore. L’inconscio di per sé non ha alcun valore artistico e Freud cataloga espressionisti e surrealisti "come matti, perché sospetta che questi movimenti confondano" gli istinti primari con l’arte (da Ernst Gombrich, Freud e la psicologia dell’arte, Torino Einaudi 1973, pp. 27 e 29).

La posizione di Freud sull’arte moderna appare così di evidente disinteresse, se non addirittura di repulsione per il contemporaneo. Malgrado la loro brevità, alcune sue lettere ci aiutano a comprendere perché considerava l'espressionismo e il surrealismo come non-arte.

Il 21 giugno 1921, recensendo un opuscolo che il medico Oscar Psister gli aveva inviato, Freud scrive: Ho preso in mano il suo opuscolo sull’espressionismo con curiosità fervida e con altrettanta avversione, … questi … individui non possono pretendere al titolo di artisti.

Il 26 dicembre 1922, commentando un disegno di un artista espressionista che gli aveva inviato Karl Abraham, Freud è ancora più diretto: Caro amico, ho ricevuto il disegno che presumibilmente dovrebbe rappresentare la sua testa. È spaventoso. …Ho sentito dire …che l’artista sostiene di averla vista cosi. A persone come lui non si dovrebbe permettere di accedere ai circoli analitici perché essi illustrano in modo quanto mai sgradevole la teoria di Adler secondo cui sono precisamente gli individui con innati gravi difetti della vista che diventano pittori e disegnatori.

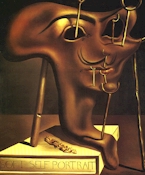

Salvador Dalì

Autoritratto molle con pancetta fritta (1941)

Figueras, Fundacìon Gala-Salvador DalìNel 1938 Freud incontra a Londra il surrealista Salvator Dalì: Fino a ora ero incline a considerare i surrealisti, che sembra mi abbiano prescelto come loro santo patrono, dei puri folli, o diciamo puri al 95 per cento, come l'alcool... Sarebbe davvero assai interessante esplorare analiticamente le origini di una pittura del genere. Eppure come critico uno potrebbe… dire che il concetto di arte resiste al fatto di essere esteso oltre il punto in cui il rapporto quantitativo tra il materiale inconscio e l'elaborazione preconscia non è mantenuto entro certi limiti.

Freud sembra concludere che l’arte con il suo linguaggio "non verbale" e irrazionale, non consente l’emergere terapeutico di tutte le pulsioni nascoste. Solo alcune idee inconsce sono comunicabili: quelle che possono essere adeguate alla realtà delle strutture formali condivise nella concezione del mondo del tempo e che per questo offrono la possibilità di dare un preciso significato espressivo allo stile, alla forma, alla struttura (da Ernst Gombrich, Freud e la psicologia dell’arte, Torino, Einaudi 1973, pp. 24–25).Cesare Badini - Freud e l'arte contemporanea (in Egon Schiele e l'espressionismo austriaco - 11° quaderno della Fondazione Antonio Mazzotta, a cura di ANISA Per l'educazione all'arte - Sezione di Milano. Mazzotta editore, Milano 2000).